生成AI研修を提供している企業おすすめ8選!費用や選び方のポイントを解説

この記事でわかること

- 生成AI研修サービスの選定ポイント

- 生成AI研修で得られるメリット

- おすすめの生成AI研修サービス提供企業8選

- 生成AI研修の主な内容

- 生成AI活用の具体的な業務効率化事例

生成AI(Generative AI)の活用が加速する中、AIを使いこなせる人材の育成が急務となっています。しかし、生成AI研修サービスは各社まちまちで、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、生成AI研修サービスの選び方から、研修で得られる効果、おすすめのサービス提供企業まで、幅広い情報をお届けします。

目次

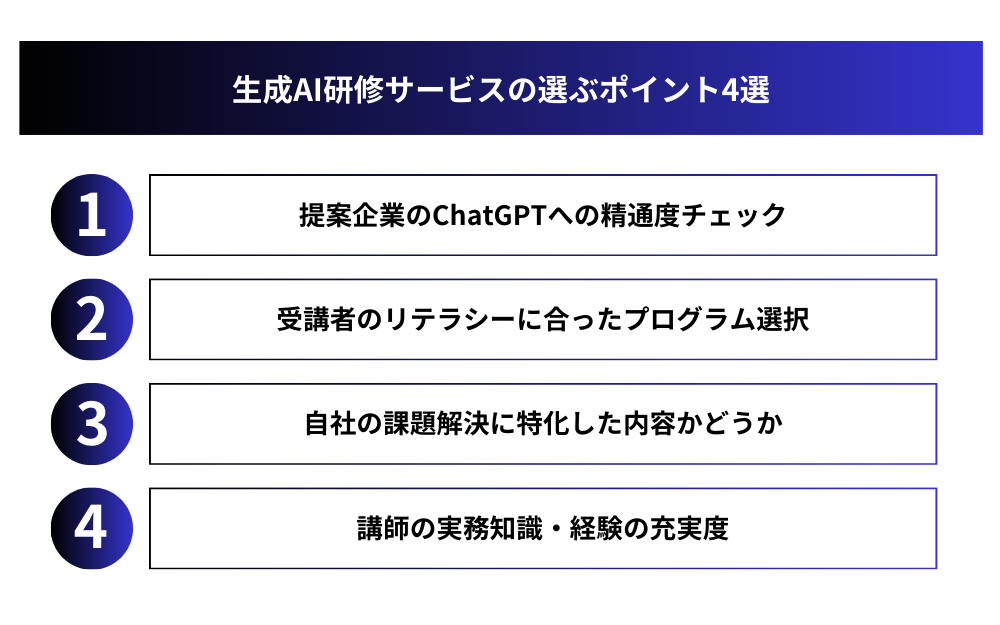

生成AI研修サービスの選ぶポイント4選

生成AI研修サービスは、提供企業によって内容や方針が大きく異なります。自社に最適な研修を選ぶには、いくつかの重要なポイントをチェックしておく必要があります。ここでは、生成AI研修サービスを選ぶ際の4つのポイントを解説します。

1.提案企業のChatGPTへの精通度チェック

生成AI研修を依頼する際は、提案企業が生成AIやChatGPTについて深い知見を持っているかを確認することが重要です。ChatGPTは日進月歩で進化を遂げているため、最新動向を追っていない企業では、的確なアドバイスが得られない恐れがあります。

また、提案企業自身が社内でChatGPTを活用しているかどうかも重要なポイントです。実際の業務での活用経験があってこそ、生きたノウハウや課題解決のための知恵が提供できるはずです。提案企業の過去の実績や、講師の経歴などもしっかりとチェックしましょう。

2.受講者のリテラシーに合ったプログラム選択

生成AIが世の中に浸透し始めたのはここ1〜2年のこと。まだ一度も利用したことがないという人も少なくありません。社内のリテラシーレベルを踏まえず、高度な内容の研修を行っても効果は限定的です。

受講対象者のITスキルや、生成AIの利用経験に応じて、研修内容や難易度が柔軟に設定できるプログラムを選ぶことが肝要。基礎知識の習得に重点を置くのか、業務への活用方法を探るのかなど、自社の状況とニーズに合わせてプログラムをカスタマイズできる研修サービスが望ましいでしょう。

3.自社の課題解決に特化した内容かどうか

生成AIの活用方法は、業界や職種によって千差万別です。マーケティング部門なのか、営業部門なのか、それとも経理部門なのかによって、AIに求める役割も違ってきます。

汎用的な知識習得も重要ですが、自社の業務課題に即した実践的な内容も盛り込まれているかがポイント。研修で扱う事例が自社のビジネスにどれだけ引き寄せられているか。グループワークやロールプレイングの題材が自社の実務を反映したものになっているか。研修成果を業務にスムーズに落とし込めるよう、プログラムの中身を吟味しましょう。

4.講師の実務知識・経験の充実度

座学での知識習得に加えて、実践的なノウハウの習得も重要な研修の目的の一つ。机上の空論に終わらせないためには、講師陣の実務知識や経験の豊富さが欠かせません。

生成AIに関する技術的な知見はもちろん、自社の業界・業種に対する理解度の高さも重視したいところ。業界特有の商習慣や、法的規制など、事業領域ならではの留意点をふまえた研修を行える講師を選びたいもの。実務での成功事例を交えながら、臨場感のある指導が受けられるはずです。

単に形式的な研修を行うのではなく、自社のビジネスを理解した上で、生成AI活用の青写真を描ける伴走者となれるような講師・企業を選ぶことが肝要と言えるでしょう。

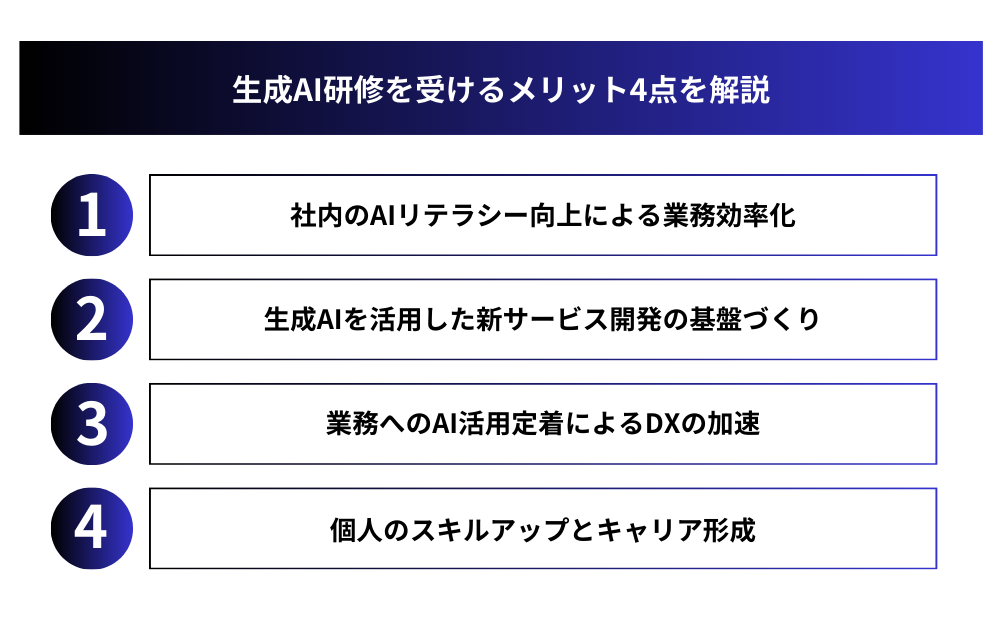

生成AI研修を受けるメリット4点を解説

生成AI研修を受講することで、企業は業務の効率化やイノベーションの促進など、様々なメリットを得ることができます。ここでは、生成AI研修を受けることによる4つの主要なメリットについて解説します。

1.社内のAIリテラシー向上による業務効率化

生成AI研修の大きなメリットの一つは、社員のAIリテラシーの底上げです。AIの基本的な仕組みや特性を理解することで、業務へのAI活用のアイデアが広がります。例えば、定型的な資料作成や、データ入力など、人手で行うには時間がかかる作業をAIに任せることで、大幅な業務効率化が期待できるでしょう。

社内のITスキルが全体的に向上することで、AI活用の裾野が広がり、業務の無駄を削減できる。結果として生産性の向上につながるはずです。AIを味方につけることで、人間は付加価値の高い業務に注力できるようになります。

2.生成AIを活用した新サービス開発の基盤づくり

生成AI研修では、自社の事業領域に即したAI活用方法を探るワークショップなども行われます。新商品やサービスを発案する際に、生成AIをどのように活かせるかを議論することで、アイデア発想の幅が広がるでしょう。

研修で得た知識を社内で展開し、様々な部門からAI活用案を出し合うことで、新たなビジネスの芽を見つけることもできるはずです。AIネイティブな発想力を社内に根付かせ、イノベーションの土壌を作ることが、研修の大きな狙いの一つと言えます。

3.業務へのAI活用定着によるDXの加速

散発的にAIを活用するだけでは、一過性のブームで終わってしまうリスクがあります。研修で習得した知識を業務の中で反復継続的に活用し、定着させていくことが重要です。

そのためにも、研修で得た学びを社内で共有し、実践する場を意識的に作っていく必要があります。AIを業務の中に組み込んでいくことで、デジタルトランスフォーメーション(DX)を加速することができるでしょう。現場の社員一人ひとりがAIを使いこなせるようになることが、DX成功の鍵を握っていると言えます。

4.個人のスキルアップとキャリア形成

AI活用力は、今や社会人にとって必須のスキルの一つになりつつあります。生成AI研修を通じて、AIを自在に使いこなせる人材になることは、個人のキャリア形成にも大きく役立ちます。

AIを駆使して成果を出せる社員は、社内での評価も上がるはずです。さらに、AI分野のスペシャリストとして、社外でも通用する実力を身につけることができます。今後、ますますAI人材の需要は高まると予想される中で、スキルアップの機会となる研修の意義は小さくありません。

生成AI研修サービスを提供しているおすすめ企業8選

生成AI研修サービスを提供している企業の中からおすすめの8社をご紹介します。

1.株式会社CREX

| 社名 | 株式会社CREX |

| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8渋谷道玄坂東急ビル |

| AI関連の事業内容 | ・オーダーメイドの法人向けAI研修/人材育成事業・AI活用戦略コンサルティング・開発事業・国内最大級のビジネス向けAIメディア「AI総研」の運営 |

| 費用 | 20万円〜 |

法人向けのAI研修サービスとコンサルティング事業を展開するAI総研。同社の運営する、AIメディアは、国内最大級の毎月20万人のビジネスパーソンに読まれているなど、実践的で分かりやすいAI活用ノウハウのレクチャーに定評があります。

AI総研は、数多くの企業のAIコンサルティングから得られた知見を活かし、現場の業務が効率化されることに徹底的にこだわった生成AI研修サービスを提供しています。

同社の提供する研修サービスは、研修後すぐに実践できるよう、各社の業務に合わせた完全オーダーメイドの内容であることと、実践を重視した全編ライブのワークショップ形式であることが特徴であり、多くの企業に利用されています。

引用:AI総研のAI研修・人材育成サービス無料体験会のご案内

2.株式会社アガルート

株式会社アガルートは、法人向けの研修や資格対策を手掛ける企業です。

オンライン講座が充実しているので、中小企業から大企業までさまざまな導入実績があるのもポイントです。

また、アガルートでは、各研修のプログラムを社内環境や業務特性に応じてカスタマイズ可能。階層や職務に応じた変更もできるので、個別最適化された研修にアレンジできます。

日数や時間の調整もできるので、オーダーメイド型のカリキュラムを求める企業におすすめです。

| 社名 | 株式会社アガルート |

| 代表者 | 岩崎北斗 |

| 設立 | 2013年12月16日 |

| 資本金 | 3,500万円 |

| 事業内容 | オンライン資格試験講座「アガルートアカデミー」を主軸に、オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」等教育事業を展開しています。グループ会社で人材事業や研修事業、システムエンジニアリング事業を手掛けています。 |

| 所在地 | 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階 |

| URL | https://agaroot.co.jp/ |

3.株式会社キカガク

引用:株式会社キカガク

株式会社キカガクは、法人・個人向けにDX人材育成支援を行っている企業です。特に法人向け研修では、生成AIの活用からデータサイエンス、ソフトウェアエンジニアリングまで、幅広い分野のカリキュラムを用意。企業の課題に合わせたオーダーメイド型の研修も提供しており、DX推進のロードマップ作りから伴走支援まで一貫したサービスが特徴です。

| 社名 | 株式会社キカガク |

|---|---|

| 住所 | 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス4F |

| AI関連の事業内容 | ・法人研修(カスタマイズ研修) ・DX人材育成コンサル ・AI受託開発、PoCコンサルなど |

| 費用 | 要問合せ |

4.株式会社AVILEN

引用:AVILEN|データ×AIでビジネスに変革をもたらす

AIシステムの開発・実装と、DX人材の育成を両輪で手がける株式会社AVILEN。同社の「ChatGPTビジネス研修」は、第20回日本e-Learning大賞の「生成AI特別部門賞」を受賞するなど、質の高さに定評があります。eラーニングを軸に、体系だったプログラムを展開。初級者向けの基礎講座から、上級者向けの実践的なワークショップまで、レベルに応じて最適な学習プランを選べるのが強みです。

| 社名 | 株式会社AVILEN |

|---|---|

| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階 |

| AI関連の事業内容 | ・AIおよびデータ活用技術の開発によるビジネス課題の解決 ・デジタル組織開発の戦略立案およびDX/AI人材の育成による組織変革支援 ・AIトランスフォーメーション推進のための戦略策定および実行支援 |

| 費用 | 要問合せ |

5.株式会社LIG

引用:株式会社LIG(リグ)|システム開発・Web制作・マーケティング支援

Web開発やUI/UXデザインを主力事業とする株式会社LIGでは、2023年7月から生成AIコンサルティングサービスを開始。同社顧問には、ChatGPT活用の第一人者である落合陽一氏が就任しており、最先端の知見を研修プログラムに反映させています。事業戦略の策定から、社員研修、システム開発、運用サポートまで、ワンストップでAIソリューションを提供。基礎セミナーから実践ワークショップまで、ニーズに合わせた柔軟な研修メニューが用意されています。

| 社名 | 株式会社LIG |

|---|---|

| 住所 | 東京都台東区小島2-20-11 |

| AI関連の事業内容 | ・生成AI研修・勉強会 ・ワークショップ ・生成AIコンサルティングサービス(サービスデザイン、プロトタイプ作成、商用開発、保守運用、技術・トレンドリサーチ、業務フロー策定など) |

| 費用 | 要問合せ |

6.株式会社ACES

引用:株式会社ACES | アルゴリズムで、社会はもっとシンプルになる

人材育成と業務のデジタル化支援に注力する株式会社ACES。「ChatGPT/生成AIのビジネス活用推進プログラム」では、講演やミニワークショップを組み合わせた実践的なカリキュラムを提供しています。経営層向けの導入セミナーから、現場担当者向けの活用演習まで、対象者に応じた研修内容が特徴。自社での具体的な活用イメージを描きながら学べる点が、他社にはない魅力と言えるでしょう。

| 社名 | 株式会社ACES |

|---|---|

| 住所 | 東京都文京区湯島二丁目31番14号 湯島ファーストジェネシスビル3階 |

| AI関連の事業内容 | ・DXパートナーサービス ・AIソフトウェアサービス |

| 費用 | ChatGPT/生成AIのビジネス活用推進プログラム(全3回):300万円(税抜) |

7.Nishika 株式会社

AIプロダクト事業、AIコンサルティング・開発事業、AI人材事業をてがける株式会社Nishika。

Build-in 生成AIは生成AIを自社のビジネスで活用するために必要とされる一連のプロセスを伴走支援するサービスです。

Nishikaでは、生成AIの活用方法の検討から具体的な導入までを一貫してサポートする、独自のコンサルティング&インプリメンテーションサービスを提供しています。お客様の業務に特化したAIアプリケーションの開発では、自社のデータを最大限に活かせるようにお手伝いします。

長年にわたるAI活用支援の経験と実績に基づいた、Nishikaならではのトータルソリューションで、生成AIの導入を成功に導きます。

| 社名 | 株式会社Nishika |

|---|---|

| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目7-8-202 |

| AI関連の事業内容 | ・AIプロダクト事業 ・AIコンサルティング・開発事業 ・AI人材事業 |

| 費用 | 要問合せ |

8.Cynthialy株式会社(AI Perfomer)

引用:ChatGPT・生成AIの人材育成・研修|AI Performer

「AI Performer」の名で知られるCynthialy株式会社は、生成AIに特化した人材育成を得意とするスタートアップ企業です。オンライン完結型のeラーニングから、1日集中のハンズオン研修まで、多彩なプログラムを用意。受講生のレベルや目的に合わせて、最適な学習プランを組むことができます。デザインやマーケティング、エンジニアリングなど、領域ごとに経験豊富な講師陣を揃えているのも強み。少人数制できめ細やかな指導が受けられるのも魅力です。

| 社名 | Cynthialy株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール403 |

| AI関連の事業内容 | ・生成AI人材育成・リスキリング研修支援 ・生成AI導入コンサルティング・開発支援 ・生成AIカンファレンス・メディア運営 ・次世代ソーシャルインパクト活動 |

| 費用 | 要問合せ |

生成AI研修の主な内容

生成AI研修では、基礎知識の習得から実践的な活用方法まで、幅広い内容が取り扱われます。ここでは、生成AI研修で主に学べる内容について詳しく見ていきましょう。

研修形式の種類

生成AI研修には、大きく分けて以下のような形式があります。

主な形式

- セミナー・講義形式:座学中心の研修。オンラインとオフラインの両方に対応しているケースが多い。

- ワークショップ形式:実際にAIツールを使いながら、課題解決のためのディスカッションを行う参加型の研修。

- eラーニング形式:オンデマンド型の動画講座。自分のペースで学習を進められるのが特徴。

企業によって、これらの形式を組み合わせた研修プログラムを提供しているところもあります。自社の要件やニーズに合わせて、最適な形式を選ぶことが重要です。

研修で扱われるテーマ例

生成AI研修の具体的な内容は、以下のようなテーマが扱われることが一般的です。

主なテーマ例

- 生成AIの基礎知識:AIの歴史や、生成AIの仕組み、倫理的な留意点などを学ぶ。

- 自社での活用方法の検討:自社の業務にどのようにAIを活用できるか、具体的なユースケースを考える。

- プロンプトの作成演習:AIに効果的な指示を出すためのプロンプトの書き方を学ぶ。

- 導入に向けた課題抽出:AIを導入する際の障壁や、対応すべき課題について議論する。

基本的な操作方法から、応用的な活用術まで、幅広いテーマが網羅されているのが一般的です。自社の課題意識に沿って、必要なトピックを選んで受講することをおすすめします。

生成AI研修の費用相場

生成AI研修の料金は、研修の形式や規模、提供企業によって大きく異なります。小規模のオンラインセミナーであれば数万円程度から提供されている一方で、大手企業向けの個別コンサルティング込みのプログラムになると、数百万円規模になるケースもあります。

ちなみに、この記事で紹介したおすすめ企業の多くは、具体的な料金を公開していません。ニーズに合わせたオーダーメイドのプランを組む関係上、一律の価格設定が難しいためです。気になる企業があれば、まずは問い合わせてみるのが良いでしょう。

生成AI研修の受講には補助金が使用可能?

企業が生成AIを導入し、社員の能力開発を進めるには一定のコストがかかります。そこで、生成AI研修の受講に活用できる助成金制度について解説します。

人材開発支援助成金とは

厚生労働省の人材開発支援助成金は、会社が雇用する従業員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。

事業展開等リスキリング支援コースは、これからの新規事業のための教育訓練を受講させる場合や、従来の自社の事業からステップアップ・DX化またはGX化するための教育訓練を受講させた場合に、講座の費用及び教育時間中の賃金の一部が助成されます。

事業展開等リスキリング支援コースの主な要件

この助成金は、雇用保険の加入者(被保険者)を対象としているのに加え、以下のような主な要件があります。

主な要件

- OFF-JTにより実施される訓練であること

- 実訓練時間数が10時間以上であること

- 事業展開を行うにあたり新たな分野で必要となる専門知識・技能の習得をさせる訓練、または企業内のDX化・GX化に関連する業務に必要な専門知識・技能の習得をさせる訓練であること

助成率・助成額と支給限度額

教育訓練にかかった費用が助成される経費助成と、従業員の教育訓練時間中の賃金が助成される賃金助成があります。助成率は中小企業で経費助成75%、賃金助成960円/時間となっています。

経費助成の限度額は、企業規模と訓練時間数に応じて10万円~50万円、賃金助成の限度額は一人一訓練あたり1200時間となります。また、教育訓練等の受講回数は一人につき年度で3回までに制限されています。

申請の流れ

助成金を申請するには、まず社内で職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定します。その上で、教育訓練開始の1か月前までに「職業訓練実施計画届」等の必要書類を労働局へ提出します。

訓練終了後2か月以内に、支給申請書および必要書類を労働局へ提出することで、助成金の支給を受けることができます。申請の詳細は厚生労働省の案内資料等を参照してください。

生成AIを活用した業務効率化の例

生成AIを活用することで、様々な業務の効率化や高度化を実現できます。ここでは、企業における生成AIの活用事例をいくつか紹介します。

三菱UFJ銀行:生成AIの導入で月22万時間の労働時間の削減へ

三菱UFJ銀行が生成AI「ChatGPT」の導入により、業務プロセスを革新し、月22万時間分の労働時間が削減可能との試算を発表しました。生成AIの導入により、社内文書のドラフト作成や稟議書の作成が効率化され、顧客との対話やサービス提供の質の向上に時間を割くことができるようになります。

大林組:生成AIがスケッチを基に建物の複数のデザイン案を提案

大林組は、初期段階の設計業務の効率化が可能な生成AIを活用したツールを開発しました。このツールを用いると、建物の大まかな形状を描いたスケッチや、コンピュータで作成した3Dモデルを基にして、建物の外観デザインを複数の提案を受けることが可能です。これにより、設計者は、顧客の要望をすぐに形にし、顧客との意見のすり合わせをスムーズに行え、最終的なデザインへの合意を迅速に進めることができます。

LINE:エンジニアが生成AIを活用し1日2時間の業務効率化

LINEヤフーは、生成AIを全面的にソフトウェア開発に導入し、エンジニアの作業時間を1日当たり約2時間削減しています。具体的には、米マイクロソフトの子会社であるギットハブの「GitHub Copilot」を利用し、エンジニアが実装したい機能や動作に必要なコードを自動生成し、開発時間を短縮しています。これにより、約7000人のエンジニアが新サービスの考案など高付加価値の業務に集中できるようになり、企業の競争力向上への寄与が期待されます。

まとめ

生成AIは、ビジネスのあらゆる場面で活用できる万能ツールとして注目を集めています。本記事では、生成AI人材を育成するための研修サービスの選び方や、研修で得られるメリットなどを紹介してきました。生成AI研修は、単なるスキル習得の場だけではありません。DX推進の原動力となる社内の意識改革にも大きな効果が期待できます。ぜひ自社の課題に合った研修プログラムを選んで、AI活用の第一歩を踏み出してみてください。

最後に、生成AI研修サービスを検討する上で、信頼できるパートナー選びの重要性を強調しておきたいと思います。単に知識を伝授するだけでなく、自社の業務課題に寄り添って、伴走型の支援を行ってくれる企業を選ぶことが肝要です。

その意味で、株式会社アドカルは、頼りになるパートナーになるはずです。研修からコンサルティングまでサポートいたします。まずは一度、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。