生成AIでマーケティング業務を効率化!作業工数を短縮する方法を解説

この記事でわかること

- 生成AIとは何か、その仕組みと種類

- 生成AIがマーケティング業務にもたらすメリット

- コンテンツ制作や運用業務での生成AIの具体的な活用法

- マーケティング業務に役立つ生成AIツール3選

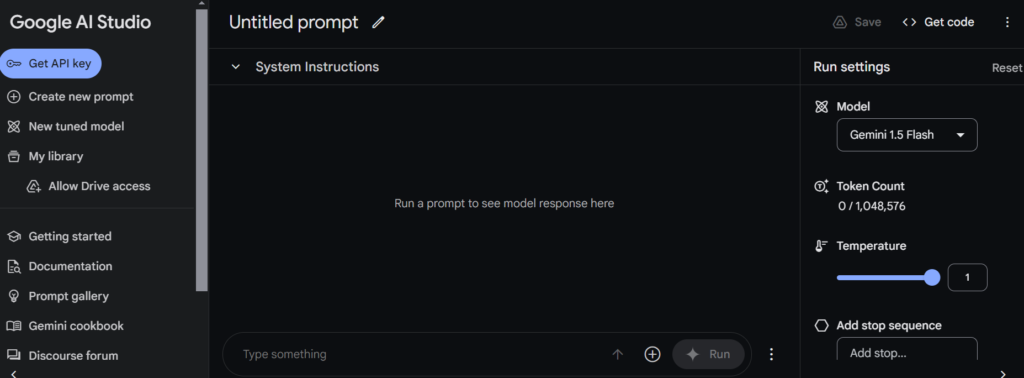

- 生成AIをマーケティングに導入する5つのステップ

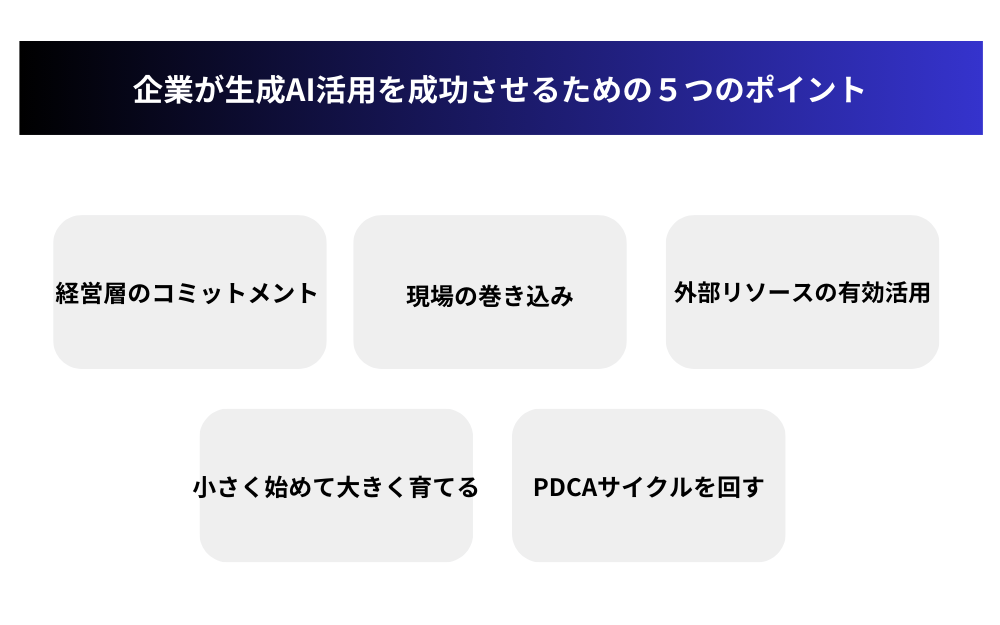

- 企業が生成AI活用を成功させる5つのポイント

生成AIの登場により、マーケティング業務の効率化が大きく進みつつあります。本記事では、生成AIの基礎知識から、マーケティングへの具体的な活用方法、導入のステップまでを解説。事例も交えつつ、生成AIを使いこなすためのポイントを詳しく紹介します。

目次 [hide]

生成AIとは?マーケターが知っておくべき基礎知識

近年、AIの急速な進化に伴い、マーケティングの世界にも大きな変革の波が押し寄せています。中でも注目を集めているのが、生成AI(Generative AI)と呼ばれる新しいタイプのAI技術です。

生成AIの定義と仕組み

生成AIとは、画像、音声、動画、テキストなどのデータを自動生成するAI技術のことを指します。従来のAIが主に既存のデータから学習し、そのデータから答えを見つける技術だったのに対し、生成AIは学習したデータを基に新たなデータを生み出すことができます。

生成AIの仕組みの核となっているのは、ディープラーニングと呼ばれる技術です。ディープラーニングは人間の脳の神経回路を模倣した仕組みで、大量のデータから複雑なパターンを見つけ出し、そのパターンを基にして新しいデータを生成します。

マーケティングに活用できる生成AIの種類

マーケティングで活用できる代表的な生成AIには、以下のようなものがあります。

生成AIの種類

- 画像生成AI:商品画像や広告バナーなどのデザインに活用

- 音声生成AI:ナレーションや音声ガイダンスの作成に活用

- テキスト生成AI:記事やキャッチコピーなどの文章作成に活用

- 動画生成AI:商品紹介動画や広告動画の制作に活用

これらの生成AIを使うことで、デザインやライティングなどの制作業務を自動化し、大幅な工数削減が期待できます。

生成AIの導入でマーケティング業務がこう変わる!

生成AIの登場により、マーケティング業務のあらゆる場面で効率化と高度化が進んでいます。従来は人手に頼っていた作業の多くを自動化できるようになり、マーケターはより戦略的で創造的な業務に注力できるようになりつつあるのです。

コンテンツ制作の自動化で作業工数を大幅に短縮

生成AIの導入で最も大きな効果が期待できるのが、コンテンツ制作業務の自動化です。特にテキスト生成AIを使えば、Webサイトの記事やブログ、広告文やメルマガの文章など、様々なライティング業務を自動化できます。

これにより、これまで手作業で行っていた文章作成の工数を大幅に削減。限られた人的リソースを、より付加価値の高い業務に振り向けることが可能になります。

運用の効率化で費用対効果を高める

生成AIはWebサイトの運用面でも効果を発揮します。例えば、サイト改善のPDCAサイクルを回す際、生成AIを活用すれば改善案の提案や効果検証を自動化できます。

これにより、サイト改善に関わる業務の工数を減らしつつ、PDCAサイクルのスピードを上げられます。結果として、サイト運用の費用対効果を大きく高めることが期待できるのです。

コンテンツのパーソナライズが可能になる

生成AIは、個々のユーザーに関する情報や嗜好を学習し、それに基づいてパーソナライズされたコンテンツを生成することができます。これにより、単なるコンテンツ生成ではなく、開封率やコンバージョン率などのKPIを意識した、ユーザーの興味を引く可能性が高いコンテンツが生成できるようになります。

また、生成AIがメッセージを送る相手を認識し、相手の属性や行動を学習すると、一貫性のあるコミュニケーションが可能となります。これまで熟練マーケターの勘と経験に頼っていたパーソナライズドマーケティングを、AIの力で自動化・スケール化できるようになるのです。

こうしたコンテンツのパーソナライズ化は、ユーザーとのエンゲージメント向上や、ロイヤルティの強化につながることが期待されます。生成AIは、マス向けの画一的なマーケティングから、個客に最適化された「One to Oneマーケティング」への転換を加速させる鍵になるでしょう。

マーケターは生成AIを味方につけることで、コンテンツ制作や運用の負荷を下げつつ、よりユーザー視点に立った効果的なマーケティングを実践できるようになります。AI時代のマーケティングでは、人とAIが協調し、それぞれの強みを活かし合うことが成功のカギを握ると言えそうです。

4つの事例をご紹介:生成AIを活用して弊社では工数を80%削減

弊社でも生成AIを業務に活用しており、大きな成果を挙げています。その具体的な事例をいくつかご紹介しましょう。

1.市場分析への活用

新規サービスの開発やプロモーション戦略の策定では、3C分析などの徹底した市場調査が欠かせません。当社では、ChatGPTなどの生成AIの活用により、効率的な市場分析を実施しています。

Webサイトやソーシャルメディア上のデータを収集し、AIが自然言語処理を行うことで、競合他社の動向や顧客ニーズをいち早く把握することが可能です。人力だけでは見落としがちな情報も、AIならば網羅的に分析してくれるのです。

こうした市場洞察により、より戦略的な広告施策を立案することができます。AIを活用することで、調査にかかる時間と手間を大幅に削減しつつ、意思決定の精度を高めることに成功しています。

ChatGPTを活用した3C分析の調査方法について下記の記事で詳しく解説しております。

ChatGPTで3C分析を簡単に行う方法を解説【プロンプト付き】

2.SEOで成果の出る記事を短時間で執筆

弊社運営メディアの「プロドラ」にて記事制作に生成AIを活用して工数を80%削減しました。

生成AIに100%任せるのではなく、ユーザー目線で人間が構成や内容を調整することで、SEOで上位表示が可能になり、成果が出ています。

詳しくは『生成AIで作った記事はSEOの順位は上がらない?弊社実績を元に解説』の記事をご覧ください。

3.ペルソナの作成

リサーチの設計から分析、ペルソナのストーリー作りまで、従来なら数時間から数日を要していた一連のプロセスを、生成AIによる数分で完了できます。

加えて、人間の手によるペルソナ作成では避けられなかった恣意性やバイアスを排除できる点も見逃せません。膨大なデータに基づいて機械的・統計的に生成されるペルソナは、担当者の思い込みが入り込む余地がなく、より客観的で精度の高い顧客像を提供してくれます。

これにより、ペルソナ作成の煩雑な作業から解放され、生成されたペルソナを基に、より戦略的な思考や施策立案に注力できるようになります。

ペルソナの作成ツールについては『生成AIペルソナ作成ツールのおすすめ8選をご紹介!選定ポイントも解説』の記事をご覧ください。

4.広告クリエイティブの訴求の作成

広告のテキスト原稿や画像バナーなど、クリエイティブ制作においてもAIが威力を発揮します。弊社では、生成AIを活用し、より訴求力の高い広告素材を短時間で大量に生成しています。

例えば、広告の見出しや本文の改善案をAIに提案させたり、自動生成したりしています。機械学習によって蓄積された優良事例のエッセンスを応用することで、ヒットクリエイティブを生み出しやすくなりました。

制作工数を削減できるだけでなく、クリエイターの発想を刺激する効果も実感しています。人間とAIがタッグを組むことで、これまでにない斬新な広告表現を生み出せるようになったのです。

生成AIによるバナーの作成方法は『生成AIでバナーを作成する方法を徹底解説|弊社ツールもご紹介』の記事をご覧ください。

【実例】ベネッセの生成AI活用術に学ぶ!

生成AIを活用したマーケティング業務の効率化で注目を集めているのが、教育大手のベネッセホールディングス(以下、ベネッセ)です。同社の取り組みから学べるポイントを見ていきましょう。

「次世代型Webサイトプロジェクト」の全容

ベネッセは自社サイト「進研ゼミ」のデジタルマーケティング業務において、生成AIを活用した「次世代型Webサイトプロジェクト」を実施。サイト制作・運用における様々な業務プロセスの効率化を図りました。

具体的には、ライティング業務や画像生成業務の自動化、顧客とのコミュニケーションへのAI活用、サイト改善PDCAの高速化などに生成AIを導入。業務プロセス全体の抜本的な改革を進めています。

制作コスト4割減、制作期間半減の秘訣

「次世代型Webサイトプロジェクト」の成果は目覚ましく、サイト制作のコストを4割削減、制作期間を8週間から3週間へと半減することに成功しました。

この成果を支えたのが、生成AIとノーコードツールの組み合わせです。例えば、記事制作では、生成AIでライティング業務を自動化し、テンプレートを活用。ノーコードCMSの導入により、コーディング業務も大幅に効率化しました。

こうした取り組みにより、ベネッセは業務プロセス全体のスリム化を実現。制作コストと制作期間を大きく短縮することができたのです。

参考:生成AIでWebサイト制作を8週間→3週間に短縮 ベネッセ、業務効率化でコスト4割減に成功

マーケティング業務で活用できる生成AIツールを3つご紹介

ここからは、マーケティング業務での活用におすすめの生成AIツールを3つピックアップしてご紹介します。

1.ChatGPT

OpenAIが開発した大規模言語モデルChatGPTは、広告業務における市場調査に大きな威力を発揮します。Webから膨大な情報を収集し、自然言語処理技術によって高度な分析を行うことで、競合他社の動向や消費者のニーズを的確に捉えられるのです。

例えば、特定の商品やサービスに関する口コミデータをChatGPTに投入することで、ユーザーの生の声を大規模に集約・可視化できます。商品の評価ポイントや改善要望など、マーケティング戦略に直結するインサイトを瞬時に抽出可能。人手では見落としがちな顧客の潜在ニーズも、ChatGPTならばしっかりと捉えてくれるでしょう。

また、競合他社のWebサイトやプレスリリースなどをChatGPTに学習させれば、ライバル企業の施策や差別化ポイントを俯瞰的に分析できます。市場での自社のポジショニングを客観的に把握し、打つべき広告施策を導き出す際に役立つはずです。

このように、ChatGPTを活用することで市場調査の精度と速度を飛躍的に高められます。従来は多大な工数を要した情報収集と分析のプロセスを、AIの力で自動化・効率化できるのです。広告戦略立案に不可欠な市場インサイトを、素早く、かつ正確に手に入れることが可能になります。

ChatGPTは質問応答形式のインターフェースを持つことも強みの1つ。「自社製品Xの主な購入層は?」「ライバル商品Yのネガティブな評判は?」など、知りたい情報を対話形式で質問するだけで、簡潔に回答を得られます。膨大なデータの中から必要な情報をピンポイントで抽出し、広告施策の意思決定を強力にサポートしてくれるのです。

広告業務でのChatGPT活用はまだ始まったばかり。今後は市場予測や広告効果の推定など、さらに高度な領域での利用が進んでいくでしょう。市場調査を中心に、ChatGPTのAIパワーを広告の様々な場面で活用することで、競争優位性のある広告展開が可能になると期待されます。

2.Claude

Anthropic社が開発した汎用AIのClaudeのChatGPTとの大きな違いは、優れた文章生成能力を持っている点でしょう。例えば広告文の生成において、以下のような細かな指定が可能です。

- ターゲットとする属性(性別、年齢、興味関心など)

- 原稿の文字数や言葉遣いの指定

- 商品の特徴や競合との差別化ポイントの強調

このように、ユーザーのニーズに合わせたきめ細やかな文章生成が期待できます。Claudeを使いこなすことで、より戦略的な広告制作が可能になるでしょう。

3.Gemini

Googleが開発した生成AI「Gemini」は、広告業務における革新的な活用が期待されています。Geminiは高度な言語理解能力を持ち、自然で人間に近い文章生成が可能です。また、文章生成だけでなく、コード生成、翻訳、要約、質問応答など、多様なタスクに対応可能な上、画像や音声などのマルチモーダルなデータも扱うことができます。

マーケティング業務では、以下のような活用方法が考えられます。

- ターゲット層やブランドイメージを考慮した魅力的な広告コピーの生成

- 過去のデータやトレンド分析に基づく効果的な広告キャンペーンのアイデア出し

- データの分析

- 顧客からの問い合わせへの自動応答による業務負荷の軽減

Geminiは、ChatGPTやClaudeと比較しても、高度な言語理解能力、マルチモーダル対応、最新情報の学習といった点で優位性を持っています。

Geminiの高い性能と多様な機能は、広告業務の効率化と質の向上に大きく貢献する可能性を秘めています。今後のGeminiの発展に大きな期待が寄せられています。

生成AIを活用したマーケティング業務効率化の5ステップ

生成AIをマーケティング業務に導入し、効率化を進めるためには、段階的なアプローチが重要です。ここでは、導入から運用まで5つのステップに分けて解説します。

ステップ1: 業務フローの把握

まずは現状の業務フローを可視化し、生成AIの活用可能性を探ります。業務フローをビジュアル化するツールを使って、各ステップとその所要時間を明記します。これにより、ムリ・ムラ・ムダが存在する箇所が明確になります。

ただし、生成AIツールの導入自体が目的にならないよう注意が必要です。あくまでも業務改善が主眼であり、そこにAIをどう活用するかを考えるのが肝要です。

ステップ2: 業務の優先順位付け

可視化した業務フローを基に、生成AI導入の優先順位を決めます。基本的には、重要性が高く、AIの導入効果も見込める業務から着手するのがおすすめです。

優先度の判断に迷う場合は、AIを活用して成果の出やすい業務から始めるのも一案です。小さな成功体験を積み重ねることで、社内の理解と協力も得やすくなります。

ステップ3: 不要な業務の見直し

業務フローの可視化と優先順位付けを通じて、不要な業務が明らかになることもあるでしょう。そうした業務は思い切ってカットするか、生成AIを活用して自動化・効率化を図ります。

例えば、雑多な作業が含まれるコンテンツ制作業務などは、テキスト生成AIを活用することで大幅な工数削減が見込めます。定型的な文章作成は機械に任せ、人間は最終的なブラッシュアップに注力する、といった役割分担が可能になります。

ステップ4: 業務フローの再設計

不要な業務を整理したら、次は業務フロー全体の再設計に取り組みます。単に個別のタスクをAIに置き換えるだけでなく、プロセス全体の最適化を目指しましょう。

例えば、複数部署にまたがるデータの一元管理、担当者に依存しないナレッジの標準化など、根本的な業務改革につなげることが重要です。そのためにも、単なるAIツールの導入に留まらず、業務のあり方そのものを問い直す姿勢が求められます。

ステップ5: 生成AIツールの選定と導入

入念な準備が整ったら、いよいよ生成AIツールの導入です。テキスト生成や画像生成など、個々の業務内容に適したツールを選定します。

導入に際しては、現場の担当者を巻き込んだ実証実験を行い、ツールの有用性を確認しながら進めるのが得策です。加えて、ツールの使い方や注意点などを社内で共有する仕組み作りも大切になります。

さらに、ツールの性能を最大限に引き出すためには、適切なプロンプト設計が重要なスキルとなります。単にツールを導入するだけでなく、高度な使いこなしを可能にする社内人材の育成もセットで考える必要があるでしょう。

以上の5ステップを着実に進めることで、生成AIによるマーケティング業務の効率化を実現できます。ただし、一朝一夕には成果は出ません。トライアンドエラーを繰り返しながら、自社に最適な活用方法を模索していくことが肝要です。

また、AIツールは日進月歩で進化しています。常に最新の動向をウォッチしつつ、柔軟にツールを入れ替えていく姿勢も欠かせません。生成AIをビジネスの強力なパートナーとするには、地道な努力と不断のアップデートが求められるのです。

企業が生成AI活用を成功させるための5つのポイント

生成AIをビジネスに効果的に活用するには、戦略的なアプローチが欠かせません。先進企業の事例から学びつつ、自社の課題解決につなげるヒントを探ってみましょう。ここでは、企業が生成AI活用を成功に導くための5つの重要ポイントを解説します。

1.経営層のコミットメント

生成AIの活用を企業の重要戦略に位置付け、経営トップ自らがリーダーシップを発揮することが何より大切です。現場が孤軍奮闘するだけでは、組織全体への浸透はありません。

経営陣が生成AIのポテンシャルを理解し、明確なビジョンと具体的な目標を示すことで、社内の意識を一つにまとめることができるでしょう。加えて、AIの導入に伴う投資判断なども経営レベルで速やかに行われることで、プロジェクトの推進力が格段に高まります。

2.現場の巻き込み

一方で、生成AI活用の成否は、実際の業務を担う現場の社員の協力に大きく左右されます。AI導入によって業務がどう変わり、どんなメリットがあるのか。現場の不安や懸念に真摯に耳を傾け、丁寧なコミュニケーションを重ねることが肝心です。

例えば、AIによる自動化で単純作業から解放され、より創造的な仕事にシフトできるなど、働き方の変革をポジティブに捉えられるよう、社員の意識改革を促すことも重要でしょう。

3.外部リソースの有効活用

生成AIの導入・運用には、一定の専門知識とノウハウが必要です。社内だけですべてを賄おうとすると、かえって非効率に陥るおそれもあります。

そこで、AI活用の知見を持つ外部パートナーを上手く活用することを推奨します。コンサルティングの利用や、他社との共同研究など、オープンイノベーションの発想で外部リソースを有効活用することで、スムーズかつスピーディーな導入が可能になるでしょう。

4.小さく始めて大きく育てる

生成AIはまだ新しい技術。いきなり全社的な展開を図るのではなく、まずは小規模な実証実験からスタートするのが賢明です。

例えば、特定の部署や業務に限定して導入し、効果検証とノウハウの蓄積を図ります。そこで得られた知見を基に、徐々に適用範囲を広げていく。このように小さく始めて大きく育てるアプローチが、無理のない導入につながります。

5.PDCAサイクルを回す

生成AI活用は、一度導入すれば終わりではありません。日々進化するAI技術に合わせ、常にブラッシュアップし続けることが重要です。

導入効果の検証を行い、ボトルネックの特定と改善策の立案・実行を繰り返す。このPDCAサイクルを回し続けることで、生成AIの真価を引き出すことができるのです。

加えて、テクノロジーの進歩に合わせてツールの入れ替えや、活用方法の見直しなども臨機応変に行える柔軟性も大切。変化に適応し、常に最適解を追求する姿勢が、生成AI活用の成功の鍵を握ります。

以上、生成AI活用を成功に導く5つのポイントを説明しました。決して平坦な道のりではありませんが、これらのポイントを意識しながら一歩一歩進んでいくことで、生成AIのビジネス活用は着実に前進するはずです。

人とAIが共存し、それぞれの強みを活かし合う。そんな新しい働き方を、ぜひ自社のビジネスの現場で実践してみてはいかがでしょうか。

まとめ

生成AIは、マーケティング業務の大幅な効率化を実現し、ビジネスに大きなインパクトをもたらす技術です。コンテンツ制作の自動化やWebサイト運用の効率化など、その活用の場は広範に及びます。

生成AIをうまく活用するには、業務フローの見直しと、適切なツール選定、導入プロセスが重要となります。ベネッセのようなリーディングカンパニーの事例に学びつつ、自社の状況に合わせて活用方法を検討していくことが求められます。

生成AIの導入は一朝一夕にはいきませんが、トップのコミットメントを土台に、現場を巻き込みながら一歩ずつ進めていくことが成功の鍵を握るでしょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは主に生成AIを活用したマーケティングDXや業務効率化に強みを持った企業です。

貴社のパートナーとして、少数精鋭で担当させていただくので、

「生成AIをマーケティング業務に活用したい」

「業務効率を改善したい」

「自社の業務に生成AIを取り入れたい」

とお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

貴社のご相談内容に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

サービスの詳細は下記からご確認ください。無料相談も可能です。