AI記事作成のおすすめツール10選!選び方や使い方、注意点を解説

この記事でわかること

- AI記事作成の基本的な仕組みと活用事例

- ツール選びの着眼点と主要ツール10選の特徴比較

- 運用時の留意点とリスク回避のポイント

- 業務への効果的な導入プロセスと体制づくりのコツ

- AI時代のコンテンツ産業の展望と個人の心構え

AIによる記事作成は、もはや遠い未来の話ではありません。ツールの性能向上とともに、その活用の裾野は急速に広がっています。記事制作の現場にどんな変化をもたらすのか、そしてAI時代を生き抜くためにクリエイターに何が求められるのか。おすすめのツールやメリット、注意点について解説します。

目次 [hide]

AI記事作成とは何か

AI記事作成とは、人工知能(AI)を活用して、特定のトピックや条件に基づいて自動的に文章を生成する技術を指します。

従来のテンプレート型の自動文章生成とは異なり、AIによる文章生成では、大規模な言語データを分析・学習したAIモデルが、文脈や文法、語彙などのルールを自ら導き出し、まるで人間が書いたかのような自然な文章を紡ぎ出すことができるのです。

AIによる文章生成の原理

AIによる文章生成は、自然言語処理や機械学習の分野で長年研究されてきた技術ですが、近年のディープラーニング(深層学習)の発展により、飛躍的に精度が向上しました。

ニューラルネットワークを用いて言語の奥深い構造を学習することで、これまでにない自然で洗練された文章の自動生成が可能になったのです。

AIモデルは、膨大なテキストデータから単語の並び方や文章の構成パターンを自動的に学習し、文脈に応じて適切な表現を選択しながら、トピックに沿った一貫性のある文章を作成します。

人手との違いと共通点

AI記事作成と人手での記事作成の大きな違いは、スピードとスケーラビリティです。

AIモデルは一度トレーニングされれば、大量の記事を短時間で生成することができます。

また、語句の組み合わせパターンが飛躍的に増大するため、同じトピックでも多様な表現の文章を作り出せるのです。

一方で、事実認識の曖昧さや論理の飛躍など、AIモデルの弱点を補うためには、人間による監修・編集が欠かせません。

AIと人間の強みを組み合わせることで、効率的かつ高品質な記事作成が可能になるでしょう。

AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス

AIを活用して記事を作成する際、多くの人が気になるのがGoogleのスタンスでしょう。

結論から言えば、GoogleはAIで生成されたコンテンツについて、人間が作成したコンテンツと同様に扱うことを明言しています。

つまり、AI記事だからといって、一律に排除したりペナルティを科したりはしないということです。

ただし、Googleは「役に立つ」「専門性の高い」オリジナルコンテンツであることを重視しており、AIコンテンツにもその基準が適用されます。

機械的に生成された大量の記事が溢れることで、検索結果の質が下がることを懸念しているのでしょう。

したがって、AI記事を公開する際は、事実確認を徹底し、専門的知見から解釈を加えるなど、人間による監修が不可欠です。

また、AIで生成した部分を明示するかどうかは、サイト運営者の判断に委ねられています。

とはいえ、透明性や信頼性の観点から、AIの活用を開示することが望ましいと言えるでしょう。

読者にも公平に判断してもらうためには、正直さが大切です。

現時点では、品質の高いAIコンテンツは、SEO面でもペナルティのリスクは低いとみられます。

しかし、今後Googleがガイドラインを変更する可能性は十分にあります。

AIの活用と人間の責任あるコンテンツ管理とのバランスを取りながら、Googleの方針にも注意を払っておく必要があるでしょう。

下記Google公式のページもご参照ください。

AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス

生成AIで作成した記事の順位が本当に上がるのか?という点については、『生成AIで作った記事はSEOの順位は上がらない?弊社実績を元に解説』をご覧ください。

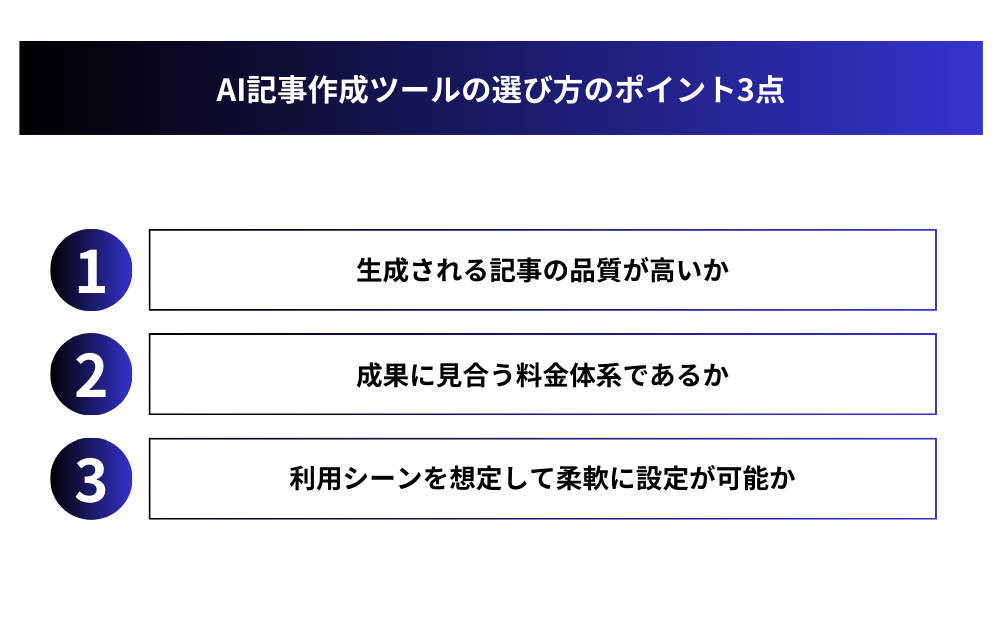

AI記事作成ツールの選び方のポイント3点

数あるAI記事作成ツールの中から、自社に最適な一本を選ぶのは難しいかもしれません。

でも、ツール選びを間違えると、せっかくのAI活用も台無しになりかねません。

ここでは、AI記事作成ツールを比較・検討する際の重要ポイントをお伝えします。

1.生成される記事の品質が高いか

まず確認したいのは、生成される記事の品質です。

文章の自然さや論理の一貫性、事実情報の正確さなどをチェックする機能が充実しているかどうかを比べてみましょう。

また、記事の作成効率を上げるには、既存コンテンツの取り込みやテンプレートの豊富さ、APIでの自動連携などの利便性も重要です。

操作画面の使いやすさや、日本語以外の言語対応状況も見落とせません。

2.成果に見合う料金体系であるか

次に料金体系も大きなポイントです。

月額固定制やフリープランのあるサービスは、長期的な運用コストを抑えられるでしょう。

ただ、高度な機能が必要なら、ある程度の投資は覚悟が必要かもしれません。

3.利用シーンを想定して柔軟に設定が可能か

組織での共同利用を考えている方は、ユーザー管理や権限設定など、チームでの運用に適した機能の有無を必ずリサーチしてください。

データをクラウド上で一元管理できたり、ワークフローに沿った承認プロセスが設定できたりすると、スムーズな共同作業が可能です。

さらに、他システムとの柔軟な連携を実現したい場合は、APIの公開状況を確認しましょう。

オープンAPIを提供していたり、ミドルウェアを経由した外部サービス連携に対応していたりすると、自社の環境にあったカスタマイズが行いやすくなります。

AIの活用方法は多種多様です。

だからこそ、自社の目的や課題にマッチしたツール選びが何より大切。

じっくりとデモを試して、使い勝手を確かめながら、ベストな一本を見極めていきましょう。

主要なAI記事作成ツール10選

数あるAI記事作成ツールの中でも、利用者の多さと評価の高さから選りすぐった主要ツールを9つ紹介します。

機能や料金の比較表も添えているので、自社に最適なツール選びの参考にしてください。

1.ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIが開発した汎用AIチャットボットの代表格です。膨大なテキストデータを学習し、質問応答や文章生成、翻訳、要約、推論などの幅広いタスクをこなします。

対話型のインターフェイスが特徴で、自然な日本語の文章を高品質に生成できると評判です。料金は従量制で、API版のみの提供。開発者向けの利用に適しています。

2.Claude

ClaudeはAnthropic社が開発した大型言語モデルで、ChatGPTと同様に対話型AIの代表格です。論理的で一貫性のある文章生成が得意で、事実関係への忠実さでも定評があります。

API提供も開始されたため、各種ツールとの連携も進みつつあります。ChatGPTと並ぶ有力な選択肢として注目度が高まっています

3.トランスコープ

引用:SEOに強いAIライティングツールならトランスコープ

トランスコープは、GPT-4をベースに開発されたSEOに特化した文章作成AIです。競合分析を始めとするSEOツールと連携し、検索上位を狙える最適化された文章を生成します。

テキストだけでなく画像や音声などのマルチモーダルな入力にも対応。企業の業務利用を想定した高度な文章生成ツールといえるでしょう。

| 社名 | シェアモル株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第6葉山ビル4F |

| 費用 | ・Free:0円/月(税込) ・Basic:11,000円/月(税込) ・Pro:38,500円/月(税込) ・Enterprise:66,000円/月(税込) |

4.BringRitera(リテラ)

引用:SEOに強いAI記事作成ツール・クラウド型検索順位チェッカー|BringRitera(リテラ)

SEOコンサルティング会社のBringFlowerが手掛けるAIライティングツールです。GPT-4、Gemini、Claudeという3大言語モデルを搭載し、用途に応じて使い分けられるのが強みです。

SEOに強い日本語記事の作成に特化しており、キーワード提案や上位表示のアドバイス機能も充実。初心者にも扱いやすく、リーズナブルな料金設定も魅力的です。

| 社名 | 株式会社BringFlower |

|---|---|

| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6F |

| 費用 | ・フリー:0円/月 ・ライト:550円/月 ・スタンダード:3,300円/月 ・プロ:9,900円/月 ・エンタープライズ:33,000円/月 |

5.Catchy

※引用:Catchy(キャッチー) – 国内最大級のAIライティングアシスタントツール

Catchyは、記事作成に限らず100種類以上のコンテンツ生成が可能な多機能ツールです。見出しやアイデア出しなど、ライティングの様々な場面で活用できます。

月額3,000円から利用可能で、一定のクレジットが付与される仕組み。無料プランもあるので、気軽に試してみるのもおすすめです。

| 社名 | 株式会社デジタルレシピ |

|---|---|

| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 ルティアオフィス代々木7F |

| 費用 | ・Free:0円/月 ・Starter:3,000円/月(税込) ・Pro:9,800円/月(税込) ・Enterprise:要問合せ |

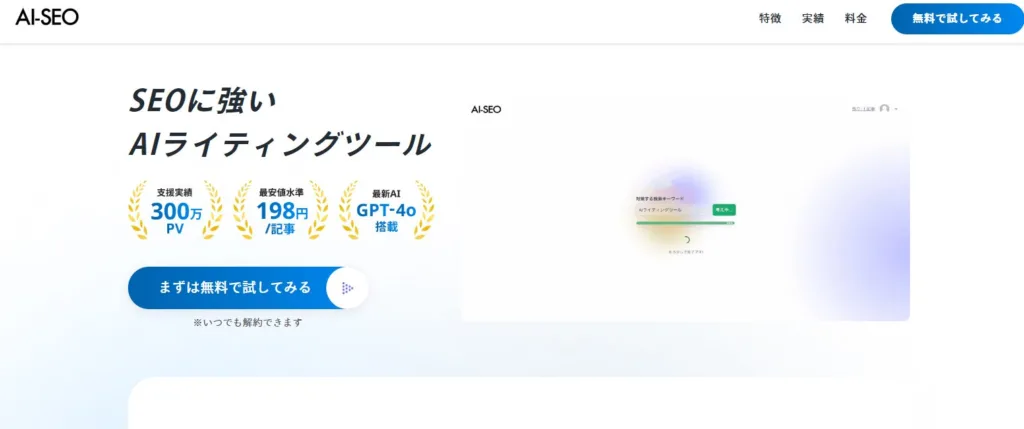

6.AI-SEO

AI-SEOは、SEOに特化したAIライティングツールです。最新のAI技術(GPT-4o)を搭載し、競合分析に基づいた高精度な記事を効率的に生成します。また、記事1本あたりのコストは非常に低く設定されており、無料で試用することが可能です。

| 社名 | 雨と東京と株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-34-11 |

| 費用 | ・フリープラン:0円/月 ・ライトプラン:2,480円/月(税込) ・プロプラン:19,800円/月(税込) |

7.TACT SEO

引用:【SEOツール】キーワード選定や内部対策からコンテンツSEOまで対応 – TACT SEO

TACT SEOはウィルゲート株式会社が開発したSEO戦略の効率化を図るためのツールです。キーワード選定、内部SEO対策、コンテンツ評価を自動化し、記事作成プロセスを大幅に効率化します。専任のカスタマーサポートが実施する勉強会や座談会を通じて、ユーザーのSEOスキル向上をサポートします。

| 社名 | ウィルゲート株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山3F |

| 費用 | 要問合せ |

8.SAKUBUN

引用:SAKUBUN(サクブン) | マーケターのためのAIライティングツール

SAKUBUNはNOVEL株式会社が提供するAIライティングツールです。SEO対策済みの高品質なコンテンツを迅速に生成し、マーケティング活動を強化します。ユーザーフレンドリーなインターフェースで、初心者から上級者まで幅広く活用可能です。

| 社名 | NOVEL株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3丁目1−9 1F |

| 費用 | 法人向け:要問合せ 個人向け:9,800円/月(税込) |

9.AI Writer

引用:AI Writer | 国内No.1のSEOライティングツール

AI Writerは、NOVEL株式会社が提供するSEOに最適化された高品質な記事を迅速に生成するAIライティングツールです。このツールは、キーワードと競合分析を基に、検索エンジンでの上位表示を目指す記事を提案します。また、テキストのカスタマイズ機能も充実しており、ユーザーのニーズに柔軟に対応することが可能です

| 社名 | 合同会社ゼロイチスタート |

|---|---|

| 住所 | 東京都中央区八丁堀4丁目14-7ファイブビル八丁堀902 |

| 費用 | ・ベーシック:1,900円/月 ・スタンダード:4,900円/月 ・プロプラン:9,800円/月 |

10.AI Direct Editor

※引用:AI Direct Editor | AIライティング・AIブログWordPressプラグイン

AI Direct Editorは、WordPress内で直接AIライティングが可能になる画期的なプラグインです。最大の特徴は多様なAIサービスに対応している点で、ChatGPT、Claude、Geminiなどのテキスト生成AIだけでなく、DALL·E、FLUX、Recraftといった画像生成AIにも対応しています。記事の自動生成や画像生成はもちろん、WordPress特有の機能も充実しています。リスト、テーブル、ふきだしなどを自動装飾する機能は既存の手書き記事にも一括適用できます。

また、誤字脱字やファクトチェック機能も搭載されており、チェック結果から自動リライトも可能です。SEO対策として、メタディスクリプションや画像のALTテキストを1クリックで生成できる機能や、note、はてなブログ、アメブロなど各種プラットフォーム用に記事を変換する機能も備えています。さらに、Googleサーチコンソールと連携し、順位チェックやインデックス状況の表示、リライト対象記事の抽出などが行えるため、ウェブサイト運営を総合的にサポートします。

| 社名 | 株式会社ドットマークス |

|---|---|

| 住所 | 東京都港区北青山1丁目3番1号 アールキューブ青山3階 |

| 費用 | 買い切り¥19,800円(税込) (無料デモ環境もございます) |

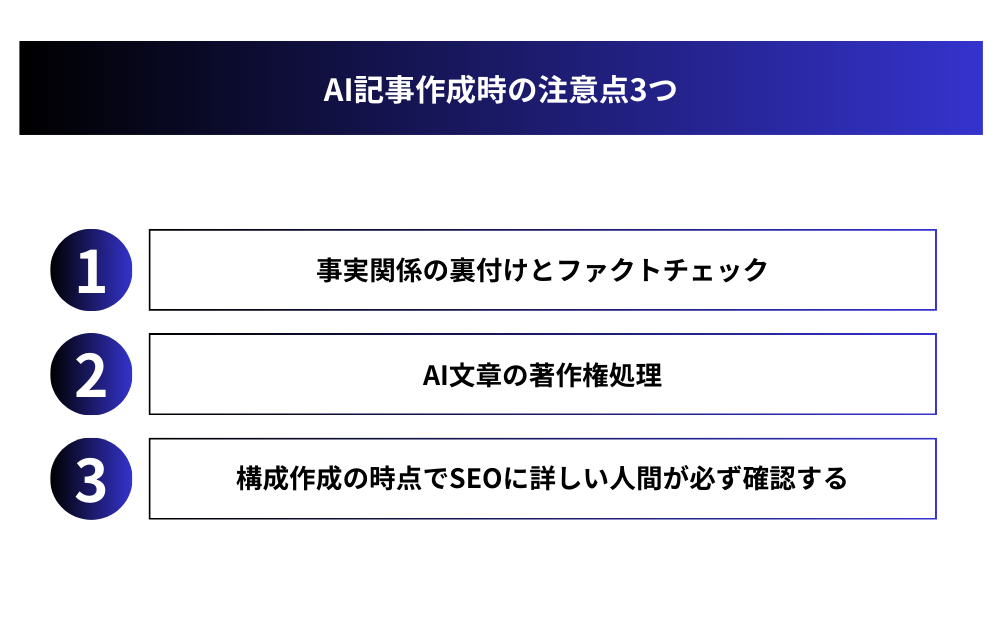

AI記事作成時の注意点3つ

AI記事作成ツールは大変便利ですが、うかつに使うと思わぬリスクに直面することも。

品質の高い記事を安定的に生み出すために、以下の点には十分な注意が必要です。

1.事実関係の裏付けとファクトチェック

AIモデルは大量のデータから学習しているため、時として誤った情報を文章に混ぜ込んでしまいます。

例えば、製品の仕様や歴史的事実に関する記述が、学習データの中の誤情報を無批判に引用したものだったりします。

公開前に人間が必ず内容を精査し、事実関係の裏付けを取ることが不可欠です。

定期的な記事内容の再チェックも忘れずに。

2.AI文章の著作権処理

学習データの中に、著作権で保護された文章が紛れ込んでいる可能性もゼロではありません。

無断引用のリスクを避けるためにも、記事中で引用した部分は明示し、全体としてオリジナリティの高い内容を心がけましょう。

文章の一部を書き換えるだけでは不十分で、根本的にアイデアを変える必要があります。

3.構成作成の時点でSEOに詳しい人間が必ず確認する

検索エンジン対策の観点からも、AIによる記事の構成作成には注意が必要です。

キーワードの選定や見出しの階層化など、SEOに直結する部分は、経験豊富な人間の監修が不可欠。

AIによる提案をベースとしつつ、最終的な構成は専門家のチェックを経るようにしましょう。

内容の質と検索順位の両立を目指すことが肝要です。

リスク対策のポイントをまとめると、以下のようになります。

- 公開前の情報の真偽確認と定期的な記事内容の再チェック

- 引用部分の明示とオリジナルコンテンツの割合を高める努力

- SEOを見据えた構成案の作成と、専門家による監修の徹底

- AIテキスト品質保証プロセスの確立と編集責任フローの明文化

さらに技術的なアプローチとしては、真偽判定AIによる自動ファクトチェックや、剽窃検知ツールの活用、複数AIモデルの組み合わせによるバイアス軽減などの選択肢もあります。

AIの力を借りつつ、人間の叡智も結集させる。

そんな柔軟な発想と地道な努力の積み重ねが、AIと人が共生する記事作成の未来を拓くのだと信じています。

リスクを恐れるのではなく、向き合い、乗り越えていく。

読者の皆さまも、ぜひ一緒にチャレンジしてみませんか。

AI記事作成を業務に取り入れるコツ

AI記事作成ツールを業務に本格的に取り入れるには、どんなことに気をつけるべきでしょうか。

導入を検討する際のポイントと、円滑な運用を実現するためのコツを見ていきましょう。

人の手間をかけるべきポイント

まずは、経営層がAIの有用性を正しく理解し、全社的な活用を積極的に後押しすることが肝心です。

部署の垣根を越えたプロジェクトチームを編成し、トップダウンで導入を進めていく体制づくりが鍵となります。

現場レベルでは、AIと人間の得意分野を見極め、賢く棲み分けと使い分けを行うことが重要です。

定型的な記事の下書きはAIに大量に作成させ、人間は最終的な推敲とブラッシュアップに注力する。

そんな風に、両者の強みを活かした協業体制を構築していきます。

また、AI記事の品質を一定以上に保つためには、人間による監修プロセスが不可欠。

ファクトチェックから最終審査までを担当する専任チームを設置し、監修者の目を徹底的に養成していくことが求められます。

記事の棲み分けと使い分け

とはいえ、全ての記事をAIに頼るのは賢明ではありません。

オリジナリティが命のコラムやインタビュー記事など、人間ならではの感性が問われるジャンルは、これまで通りライターが腕を振るう領域と言えるでしょう。

一方、AIには、大量の記事案を短時間で生成してもらい、アイデア出しのアシストを担ってもらう。

提案の中から、人間の編集者が最良の素材をピックアップし、磨き上げていく。

そんな人とAIの理想的な協働イメージを目指します。

各社の先行事例を見ると、定型記事の8割をAI化したB社のように、思い切った業務シフトを進めているケースもあります。

ライターは単純作業から解放され、取材活動と監修業務に注力。編集会議では、AIツールの選定や記事の品質基準について話し合い、全社で改善に取り組んでいるそうです。

D社では、AIを使いこなすライター育成にも余念がありません。

全ライター向けのAIライティング講座を自社で開設し、記事の監修スキルを身につけてもらうなど、意欲的な取り組みを続けています。

経営者から現場のライターまで、AIの力を借りてどう成長するか。

基本的な心構えを共有し、一丸となって新しい記事作成の形を追求していく。

業務でのAI活用の成否は、そんな組織の意識改革にかかっていると言っても過言ではないでしょう。

株式会社アドカルの記事生成ツールのご紹介

弊社では、最新の生成AIテクノロジーを活用したライティング支援ツールを開発しております。

本ツールを導入いただくことで、以下のようなメリットが期待できます。

・ライティング作業時間の大幅な短縮(最大70%削減)

・ライターの作業負荷軽減と生産性向上

・コンテンツの品質と一貫性の担保によるSEOでの上位表示

また、貴社のニーズに合わせたデモンストレーションも可能ですので、ご興味がございましたらお申し付けください。

ライティング業務の効率化により、貴社のビジネスがさらに発展することを心より願っております。

また下記の記事作成代行サービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。