生成AI研修で活用できる助成金・補助金!申請手順と注意点を解説

この記事でわかること

- 生成AI研修に使える助成金と補助金の違い

- 生成AI研修で活用できる助成金

- 生成AI研修で活用可能な補助金、活用できない補助金

- 生成AI研修の助成金・補助金申請の具体的な手順と必要書類

- 生成AI研修の助成金・補助金活用時の費用シミュレーション

- 生成AI研修の助成金・補助金活用時注意点とポイント

近年、企業のDX推進や業務効率化の鍵として注目される生成AI。その活用には社員のスキルアップが不可欠ですが、研修費用が大きな負担になると悩む担当者も少なくありません。実は、生成AI研修には最大75%もの費用削減が可能な助成金・補助金制度が複数存在します。

本記事では、企業規模や目的に合わせて活用できる助成金・補助金制度の特徴と申請方法、注意点を徹底解説。人材開発支援助成金や事業展開等リスキリング支援コースなど、実質負担を大幅に減らして効果的な生成AI研修を実施するためのポイントをお伝えします。また、生成AI研修には活用できない補助金についても解説します。

申請書類の作成から研修実施後の報告まで、具体的な手順も網羅。オンライン研修での活用条件も含め、あなたの会社に最適な支援制度の選び方がわかります。

生成AI研修については『生成AI研修とは?企業が知るべき5つのメリットと導入成功ガイド』の記事で詳しく解説しております。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

目次

生成AI研修に使える助成金と補助金の違い

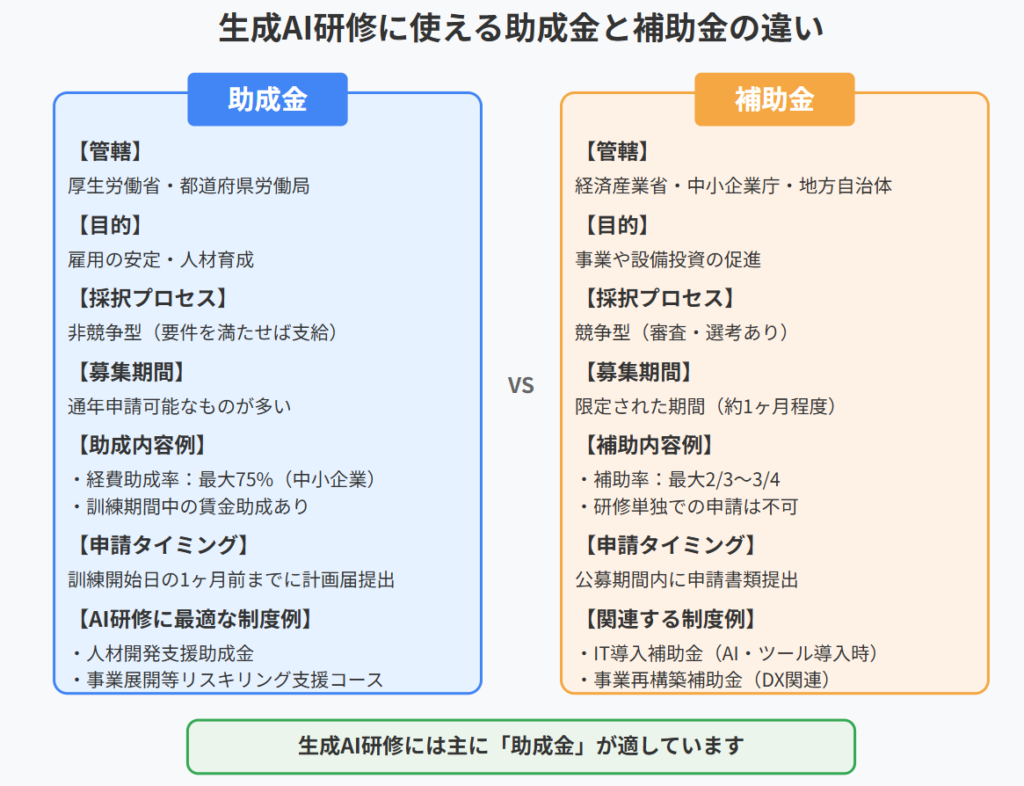

生成AI研修の導入を検討する際、費用負担を軽減するための公的支援制度として「助成金」と「補助金」があります。これらは混同されがちですが、国の制度においては、管轄省庁、目的、申請プロセスなどに明確な違いがあります 。効果的に活用するためには、それぞれの特徴を正確に理解しておくことが重要です。

助成金と補助金の定義・管轄・採択プロセス

助成金は、主に雇用の安定や人材育成を目的として、厚生労働省や都道府県労働局が管轄する制度です。生成AI研修においては、従業員のスキルアップや業務効率化のための人材育成に活用できます。

助成金の最大の特徴は、定められた要件を満たせばほぼ確実に支給される「非競争型」である点です。申請書類に不備がなく条件を満たしていれば、原則として支給されます。そのため、計画的に申請すれば高い確率で受給できるのが魅力です。

一方、補助金は主に事業や設備投資の促進を目的として、経済産業省や中小企業庁、地方自治体などが管轄します。補助金は「競争型」の審査があり、同時期に申請した事業者間で審査・選考が行われます。つまり、条件を満たしていても必ずしも採択されるとは限りません。

管轄機関による違いも明確です。助成金は厚生労働省が中心となり、雇用や労働環境の改善に重点を置いています。これに対し補助金は経済産業省や地方自治体が中心となり、企業の事業発展や地域経済の活性化に焦点を当てています。

募集期間も異なり、助成金は通年で申請できるものが多いのに対し、補助金は限られた募集期間(多くの場合1ヶ月程度)に申請する必要があります。

生成AI研修に最適な制度を選ぶ3つの判断基準

生成AI研修の費用支援を検討する際、主に厚生労働省の助成金が直接的な対象となりますが、補助金も関連プロジェクトの一環として活用できる場合があります。以下の3つの基準を参考に、自社に最適な制度を選びましょう。

- 研修の目的と事業全体の関連性

- 従業員のスキルアップ・リスキリングが主目的の場合:

厚生労働省の人材開発支援助成金(特に「事業展開等リスキリング支援コース」や「人への投資促進コース」)が最も適しています 。これらの助成金は、DX推進や新たなスキル習得を目的とした研修費用や訓練期間中の賃金を直接支援します。要件を満たせば原則支給されるため、計画的に進めやすいのが特徴です 。 - ITツール導入や設備投資、新規事業開発が主目的で、その一環として研修が必要な場合:

経済産業省系の補助金(IT導入補助金、ものづくり補助金など)の活用を検討します。ただし、これらの補助金は研修単独での申請はできず、あくまで主たる事業(ツール導入、設備投資など)に付随する場合に限り、研修費用が補助対象経費に含まれる可能性があります 。補助金は競争採択であり、事業計画の質が問われます 。

- 従業員のスキルアップ・リスキリングが主目的の場合:

- 申請タイミングと準備期間の考慮

- 助成金(厚生労働省):

多くのコースで、訓練開始日の1か月前までに「訓練実施計画届」を提出する必要があります 。計画的な準備と余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。通年募集が多いですが、事前の計画策定と承認プロセスが必要です 。 - 補助金(経済産業省系):

公募期間が限定されており(例:1か月程度)、その期間内に申請を完了させる必要があります 。公募開始前から情報収集と事業計画の準備を進め、タイミングを逃さないことが重要です。

- 助成金(厚生労働省):

- 支援内容(助成率・補助率、上限額)の比較

- 助成金(厚生労働省):

生成AI研修に関連するコース(例:事業展開等リスキリング支援コース)では、中小企業の場合、経費助成率が最大75%、さらに訓練期間中の賃金助成(例:1時間あたり960円や1,000円)も受けられる場合があります 。研修費用と人件費の両面から手厚い支援が期待できます。 - 補助金(経済産業省系):

IT導入補助金では、ITツール導入費に対して最大2/3や3/4といった補助率が適用される場合がありますが、研修費用が対象となるかはツールや申請枠によります 。ものづくり補助金や持続化補助金では、研修費用への直接的な補助は限定的です 。補助金は高額な設備投資等を支援する場合がありますが、研修目的での費用対効果は助成金の方が高いことが多いです。

- 助成金(厚生労働省):

生成AI研修を効果的に実施するためには、まず厚生労働省の助成金を主軸に検討し、その上で、もし大規模なITツール導入や設備投資を伴う場合は、経済産業省系の補助金との連携(ただし経費の重複は不可 )も視野に入れる、という段階的な検討が有効です。いずれの制度を利用する場合も、必ず公式の公募要領等で最新情報を確認し、計画的に申請手続きを進めることが重要です。

生成AI研修で活用できる助成金制度3選とその特徴

生成AIを活用できる人材の育成は企業の競争力強化に不可欠ですが、質の高い研修には相応のコストがかかります。しかし、国の助成金制度を活用すれば、その負担を大幅に軽減できます。ここでは、生成AI研修に特に適した3つの助成金制度について詳しく解説します。

人材育成支援コース

※引用:厚生労働省『人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内』

人材開発支援助成金「人材育成支援コース」は、厚生労働省が管轄する助成金制度で、従業員のスキルアップを支援することを目的としています。生成AIのような新技術に関する研修も対象となります。

このコースの最大の特徴は、正社員だけでなく有期契約労働者やパートタイム労働者も対象としていることです。そのため、企業内の幅広い人材に生成AIスキルを習得させたい場合に適しています。

支給要件と助成金額

- 対象企業: 雇用保険適用事業所の事業主 。

- 訓練内容: 職務に関連した知識・技能を習得させるためのOFF-JT(事業内または事業外)。

- 訓練時間: 1コースあたり10時間以上のOFF-JT 。

- 助成額(中小企業の場合):

- 経費助成率: 45%(非正規雇用者は60%)。賃金要件等を満たすと率が上がる場合があります 。

- 賃金助成額: 1人1時間あたり760円(非正規雇用者は960円)。賃金要件等を満たすと960円(非正規雇用者は1,000円)に上がる場合があります 。

(注:賃金助成額は資料により異なる記載があるため、最新の公式パンフレットで必ず確認してください)

- 助成額(中小企業以外の場合):

- 経費助成率: 30%(非正規雇用者は45%)。賃金要件等を満たすと率が上がる場合があります 。

- 賃金助成額: 1人1時間あたり380円(非正規雇用者は480円)。賃金要件等を満たすと480円(非正規雇用者は500円)に上がる場合があります 。

(注:賃金助成額は資料により異なる記載があるため、最新の公式パンフレットで必ず確認してください)

- 経費助成限度額(1人あたり): 訓練時間に応じて変動(例:10時間以上100時間未満で中小企業15万円)。

- 年間上限額(1事業所あたり): 1,000万円 。

賃金要件とは、訓練修了後に訓練受講者の賃金が5%以上上昇した場合、または資格等手当の支払いにより3%以上上昇した場合に適用されます。上限額は1事業者あたり年間1,000万円です。

参照:厚生労働省『人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内』

「人材育成支援コース」の電子申請は厚生労働省のサイトから可能です。

事業展開等リスキリング支援コース

※引用:厚生労働省『事業展開等リスキリング支援コース』

事業展開等リスキリング支援コースは、生成AI研修において最も活用されている助成金制度です。新規事業の立ち上げやDX(デジタルトランスフォーメーション)・GX(グリーントランスフォーメーション)の推進に伴い、従業員に新たな知識やスキルを習得させるための研修を対象としています。

このコースの最大の魅力は、他のコースと比較して助成率が非常に高く設定されていることです。生成AIは企業のDX推進における重要技術であるため、この助成金を活用すれば研修費用の大部分をカバーできます。

支給要件と助成金額

- 主な支給要件と助成額:

- 対象企業: 雇用保険適用事業所の事業主 。

- 訓練内容: 計画された事業展開やDX・GX化の目標達成に必要な専門的知識・技能の習得を目的とするOFF-JT 。単なる初歩的操作訓練等は対象外となる場合があります 。

- 訓練時間: 1コースあたり10時間以上のOFF-JT 。

- 助成額(中小企業の場合):

- 経費助成率: 75% 。

- 賃金助成額: 1人1時間あたり960円。

(注:賃金助成額は資料により異なる記載があるため、最新の公式パンフレットで必ず確認してください)

- 助成額(中小企業以外の場合):

- 経費助成率: 60% 。

- 賃金助成額: 1人1時間あたり480円)。

(注:賃金助成額は資料により異なる記載があるため、最新の公式パンフレットで必ず確認してください)

- 経費助成限度額(1人あたり): 訓練時間に応じて変動(例:10時間以上100時間未満で中小企業30万円)。

- 年間上限額(1事業所あたり): 1億円 。

このコースは令和8年度(2026年度)までの期間限定助成となっているため、活用を検討している企業は早めの申請をお勧めします。

「事業展開等リスキリング支援コース」の電子申請は厚生労働省のサイトから可能です。

人への投資促進コース

人への投資促進コースは、特にデジタル人材や高度人材の育成を目的とした助成金制度です。生成AIのような最先端技術に関する専門的な研修に適しています。

このコースの特徴は、特に情報通信業やDX推進に力を入れている企業を対象としている点です。基本的な生成AI活用スキルだけでなく、より高度なAI活用能力の開発を目指す場合に適しています。

支給要件と助成金額

- 対象企業: 雇用保険適用事業所の事業主 。特定の要件(主たる事業が情報通信業、DX認定を受けている等)を満たす必要がある場合があります 。

- 訓練内容: 高度デジタル人材(ITSSレベル3, 4以上)の育成を目的としたOFF-JT 。

- 訓練時間: 1コースあたり10時間以上のOFF-JT 。

- 助成額(中小企業の場合):

- 経費助成率: 75% 。

- 賃金助成額: 1人1時間あたり960円 。

- 助成額(中小企業以外の場合):

- 経費助成率: 60% 。

- 賃金助成額: 1人1時間あたり480円 。

- 経費助成限度額(1人あたり): 訓練時間に応じて変動(例:10時間以上100時間未満で中小企業30万円など、コースにより異なる)。

- 年間上限額(1事業所あたり): 2,500万円(一部メニューを除く)。

このコースは、特に生成AIの高度な活用法や実装方法など、より専門的・技術的な内容の研修に適しています。情報通信業やDX推進に力を入れている企業であれば、このコースを活用することで、企業のデジタル競争力強化に直結する人材育成を効率的に進められるでしょう。

「人への投資促進コース」の電子申請は厚生労働省のサイトから可能です。

いずれのコースを利用する場合も、訓練開始日の1か月前までに管轄の労働局へ「訓練実施計画届」等の必要書類を提出する必要があります 。この期限を過ぎると助成対象となりません。また、訓練終了後、2か月以内に「支給申請書」と実績を証明する書類を提出する必要があります 。計画的な準備と正確な手続きが不可欠です。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

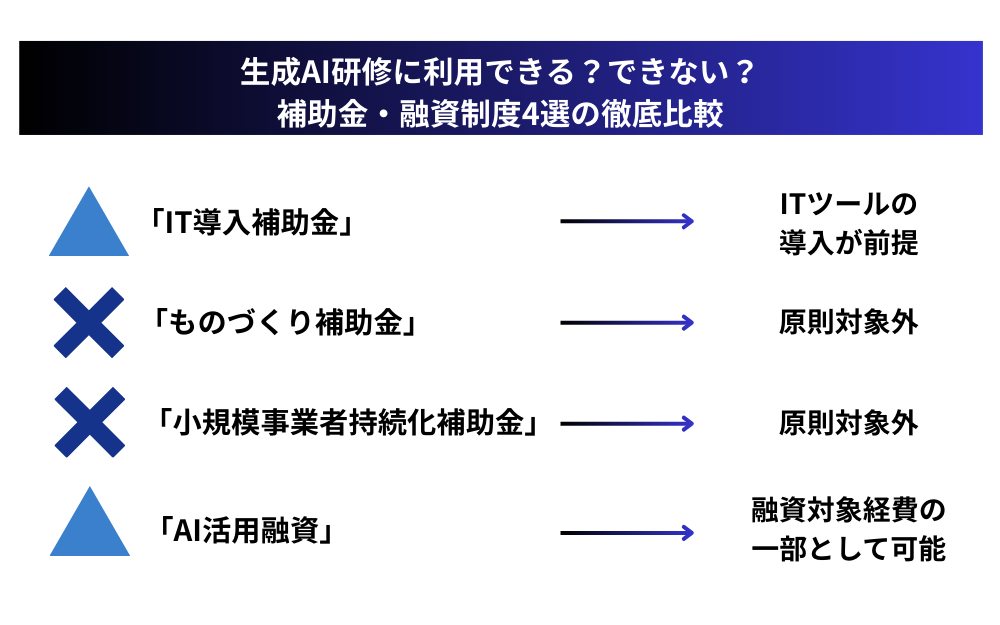

生成AI研修に利用できる?できない?補助金・融資制度4選の徹底比較

厚生労働省の助成金以外にも、経済産業省などが管轄する補助金や、日本政策金融公庫の融資制度が存在します。ただし、これらは生成AI研修そのものを主たる支援対象とはしていない場合が多く、活用には注意が必要です。それぞれの特徴と、生成AI研修との関連性について解説します。

「IT導入補助金」はITツールの導入が前提

IT導入補助金は、経済産業省が管轄し、中小企業・小規模事業者等のITツール導入による業務効率化やDX推進を支援する制度です 。

この補助金の主目的はITツールの導入支援であり、研修単独での申請はできません 。しかし、事務局に登録された特定のITツール(ソフトウェア、クラウドサービス等)の導入に付随する「導入関連費」の一部として、そのツールの活用に必要な研修費用が補助対象経費に含まれる場合があります 。例えば、生成AI機能を持つSaaSツールを導入し、その操作研修を併せて行うケースなどが考えられます。

補助金の概要

- 対象企業:中小企業・小規模事業者等

- 支援内容:事前に登録されたITツール(ソフトウェア、クラウドサービス等)の導入費用及び一部の導入関連費

- 補助率・上限額:申請枠(通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠など)や導入するITツールの種類・価格によって異なります。多くは導入費用の1/2~2/3ですが、インボイス対応ツール等では3/4や4/5の場合もあります。上限額も枠により異なり、数十万円から最大450万円程度まで幅があります 。

- 申請方法:IT導入支援事業者(登録されたITベンダー等)を選定し、共同で申請する必要があります 。

IT導入補助金は、ITツール導入が前提ですが、条件が合えば研修費用の一部もカバーできる可能性があります。ただし、公募期間が限定されており、競争採択方式のため申請しても必ず採択されるわけではありません 。また、IT導入支援事業者との連携が必須です 。

「ものづくり補助金」は原則対象外

※引用:『トップページ|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト』

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業・小規模事業者等が行う革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等を支援する制度です 。

この補助金の主たる対象は機械装置やシステム構築費であり、従業員向けの研修費用は原則として主要な補助対象経費には含まれません 。生成AIを活用した革新的な生産システム開発や新サービス開発プロジェクト自体は補助対象となり得ますが 、そのための研修費用を主目的として申請することは困難です。

補助金の概要

- 対象企業:中小企業・小規模事業者等

- 支援内容:革新的な製品・サービス開発、生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等

- 補助金額・補助率:申請枠や従業員規模により大きく変動します。補助率は通常1/2(小規模事業者等は2/3)が基本ですが、賃上げ等で変動する場合があります。補助上限額は数百万円から数千万円、枠によっては1億円規模になることもあります 。

- 申請方法:公募要領を確認の上、GビズIDを用いて電子申請 。

ものづくり補助金は、大規模な設備投資を伴うAI関連プロジェクトには適していますが、研修費用への直接的な支援は期待できません。競争率が高く、事業計画の革新性や実現可能性が厳しく審査される点にも注意が必要です 。

補助金の最大の魅力は、補助金額の幅が広く、大規模なAI導入プロジェクトにも対応できる点です。ただし、競争率が高く、事業計画の内容や革新性が審査されるため、申請書の作成には十分な準備が必要です。

「小規模事業者持続化補助金」は原則対象外

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者(商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)は常時使用する従業員5人以下、その他は20人以下など )が経営計画に基づき実施する販路開拓や、それに伴う業務効率化の取り組みを支援する制度です 。

補助対象経費は、販路開拓(ウェブサイト関連費、広報費、展示会出展費など)や業務効率化(機械装置等費など)に要する経費が中心です 。一般的な従業員研修費用は、標準的な補助対象経費としてリストアップされていません 。AIを活用した販路開拓ツール(例:AIチャットボット付きウェブサイト構築)の導入費用が対象となる可能性はありますが 、その使い方を学ぶ研修費用まで広くカバーされるかは限定的です。

補助金の概要

- 対象企業:小規模事業者(常時使用する従業員数に上限あり)

- 支援内容:経営計画に基づく販路開拓等の取り組み、またはそれに伴う業務効率化の取り組み

- 補助金額・補助率:通常枠で最大50万円(特別枠やインボイス特例適用で最大250万円まで増額の場合あり)。補助率は原則2/3 。

- 申請方法:地域の商工会または商工会議所の支援を受け、経営計画書等を作成し、電子申請システムで申請 。

小規模事業者にとっては申請しやすい制度ですが、補助上限額は比較的低く、生成AI研修費用を直接支援する制度ではありません。販路開拓等の一環としてAIツール導入を検討する際に、間接的に関連する可能性があります。

「AI活用融資」は融資対象経費の一部として可能

※引用:商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)

これは補助金・助成金とは異なり、返済義務のある「融資」制度です 。AI導入により生産性向上を目指す中小企業に対し、日本政策金融公庫が低金利(優遇金利)で資金を貸し付けるものです 。

融資の対象となる経費には、AI関連の設備資金や運転資金が含まれます。運転資金の中には、AI活用に必要な人材教育費用(研修費用)も含まれるとされています 。

融資の概要

- 対象企業:AI導入により生産性向上を目指す中小企業で、認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)の助言・指導を受けていることが要件となる場合があります 。

- 支援内容:AI活用に必要な設備資金(土地代除く)および運転資金の融資 。

- 融資額・利率:融資限度額は最大7.2億円(中小企業事業の場合)と大規模な資金調達が可能です 。利率は基準利率から最大0.65%優遇されます 。

- 申請方法:日本政策金融公庫に個別に問い合わせ 。

AI活用融資は、大規模なAI導入プロジェクト全体の資金調達手段として有効です。研修費用も対象経費に含まれ得ますが、融資であるため返済計画と投資対効果の慎重な検討が不可欠です。

以下の表で、これら4つの制度を比較します。(注意:研修費用への直接的な適合性は限定的です)

| 制度名 | 対象企業 | 主な支援内容 | 補助率・金額/融資条件 | 返済義務 | 生成AI研修への適合性 |

|---|---|---|---|---|---|

| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者等 | ITツール導入、導入関連費(付随する研修費含む場合あり) | 枠・ツールにより変動(例: 1/2~3/4、上限数十万~450万円) | なし | △(ITツール導入が前提) |

| ものづくり補助金 | 中小企業・小規模事業者等 | 革新的製品/サービス開発、生産プロセス改善等の設備投資 | 枠・規模により変動(例: 1/2~2/3、上限数百万~1億円規模) | なし | ×(原則対象外) |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者のみ | 販路開拓、それに伴う業務効率化 | 原則2/3、上限50万~最大250万円 | なし | ×(原則対象外) |

| AI活用融資 | 中小企業(スマートSMEサポーターの関与要件あり) | AI導入に必要な設備資金・運転資金(研修費用含む場合あり)の融資 | 最大7.2億円、基準利率から最大▲0.65%優遇 | あり | △(融資対象経費の一部として) |

補助金は返済不要ですが、公募期間が限定され、申請しても採択されるとは限りません 。一方、融資は返済が必要ですが、比較的申請のタイミングを選びやすく、大規模な資金調達が可能です。自社の状況、目的、そして各制度の主たる支援対象をよく理解した上で、最適な制度を検討しましょう。

生成AI研修の助成金・補助金申請の具体的な手順と必要書類

助成金や補助金を活用するためには、正確な申請手続きが不可欠です。ここでは、生成AI研修で最もよく活用される人材開発支援助成金を中心に、申請から受給までの具体的な流れと必要書類について解説します。適切な準備と手続きにより、スムーズに助成金を受給しましょう。

計画策定と申請の事前準備

人材開発支援助成金の申請は、単に書類を提出する行為ではありません。申請に至る前の周到な計画策定と、それに基づいた社内体制の整備が、助成金受給の必須要件であり、成功の礎となります 。これらの準備を怠ると、申請そのものが認められない、あるいは後の審査で不支給となるリスクがあります。

Step 1: 職業能力開発推進者の選任

まず、社内における職業能力開発の取り組みを推進する責任者として、「職業能力開発推進者」を選任する必要があります 。この推進者は、単なる名義上の役職ではなく、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、従業員に対する適切な相談・指導を行うための権限を有する者(例:人事・教育訓練部門の部課長クラス)であることが求められます。この選任は、助成金申請の前提条件の一つです。

Step 2: 事業内職業能力開発計画の策定・周知

次に、自社の人材育成に関する基本的な方針や目標を明記した「事業内職業能力開発計画」を策定しなければなりません 。この計画には、経営理念や経営方針に基づく人材育成方針、昇進昇格・人事考課に関する事項、職務に必要な職業能力、教育訓練体系などを具体的に盛り込む必要があります。

重要なのは、この計画が労働組合または労働者の代表者の意見を聴いて作成され、かつ、全従業員に対してその内容が周知されていることです 。これにより、企業と従業員が人材育成に関する共通認識を持ち、計画的かつ効果的な能力開発を推進することが期待されます。

Step 3: 労使合意の確認

事業内職業能力開発計画の策定にあたって労働者代表等の意見を聴取することが求められる点 、また、訓練を所定労働時間内に実施する場合の賃金支払いの保証 などを考慮すると、実質的に労使間の合意形成が円滑な訓練実施の基盤となります。

Step 4: 研修カリキュラムの作成・選定

具体的な訓練内容として、生成AI研修などを計画する場合、そのカリキュラムが自社の事業内職業能力開発計画や、申請を検討している助成金コースの目的(例:事業展開等リスキリング支援コースであればDX推進との関連性)と整合している必要があります 。カリキュラムには、訓練の目的、対象者、内容、実施日時、期間、総時間数、実施場所、講師、費用などを明確に記載する必要があります。

これら申請前の準備段階は、助成金制度が単なる費用補填ではなく、企業の計画的かつ体系的な人材育成への取り組みを支援するものであることを示唆しています。形式的な書類作成に留まらず、実質的な社内体制の構築と計画の実行が求められているのです。これらの社内準備(推進者の選任、計画策定・周知)が適切に行われているかどうかの確認は、最終的な支給申請時の審査で極めて重要です。

もし、この段階で不備が発覚した場合、訓練に要した投資が無駄になるリスクがあるため、申請前の準備はより一層慎重に行う必要があります。

申請書類の作成ポイント

人材開発支援助成金の申請書類、特に「職業訓練実施計画届」や「支給申請書」の作成においては、単に情報を記入するだけでなく、助成金の趣旨や要件を理解した上で、審査機関に対して計画の妥当性や実施の正当性を明確に伝えることが重要です。

訓練の種類・コース名の正確性

まず基本として、申請する助成金のコース名を正確に記載する必要があります。生成AI研修の場合、主に「事業展開等リスキリング支援コース」、「人への投資促進コース」、「人材育成支援コース」などが該当しますが、どのコースを選択するかは、研修の目的や内容、対象者によって異なります 。申請書類の冒頭でコース名を誤ると、その後の審査に支障をきたす可能性があるため、慎重に確認します。

訓練内容とコース目的の整合性

これが最も重要なポイントです。申請書類、特に計画届においては、実施する生成AI研修の内容を具体的に記述するとともに、その研修がなぜ選択したコースの目的に合致するのかを論理的に説明する必要があります 。

- 事業展開等リスキリング支援コースの場合:

生成AIスキルの習得が、計画している具体的な新規事業の立ち上げや事業転換(例:新たなAI活用サービスの開発・提供、既存事業のAIによる変革)にどのように貢献するのか、あるいは社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーン・カーボンニュートラル化)の推進にどう結びつくのかを明確に示します 。単に「AI研修を実施する」だけでは不十分であり、その研修が事業戦略上の具体的な目標達成に不可欠であることを示す必要があります。 - 人への投資促進コースの場合:

生成AI研修が、高度デジタル人材の育成(例:AIエンジニア、データサイエンティスト等の育成、ITスキル標準レベル3・4相当のスキル習得)にどのように寄与するのか、あるいはサブスクリプション型の定額制訓練サービスを活用した柔軟な学びの機会提供の一環であることなどを説明します 。労働者の自発的な学びを支援する文脈での活用も考えられます。

具体性と明確性

申請書類全体を通じて、曖昧な表現を避け、具体的かつ明確な記述を心がけます 。訓練内容、目標、期待される効果、経費の内訳など、審査担当者が客観的に理解できるよう、定量的な情報(時間数、人数、費用など)も正確に記載します。計画届から支給申請、さらには添付される証拠書類まで、内容に一貫性を持たせることも重要です。

令和7年度からの審査一元化により、計画の妥当性やコース目的との整合性に関する本格的な審査は、訓練終了後の支給申請時に行われることになります 。これは、申請書類(特に計画届)の段階で、研修内容とコース目的の関連性を説得力をもって記述しておくことの重要性が増したことを意味します。審査担当者は、提出された書類のみを基に、その訓練が公的資金(雇用保険料)を投入するに値するかを判断します。

したがって、申請書類は単なる手続き文書ではなく、自社の取り組みの意義と助成金受給の正当性を主張するための「計画書」としての役割を強く意識して作成する必要があります。

研修実施後の報告書作成と受給までの流れ

研修を実施したら、助成金を受け取るための支給申請手続きを行います。この段階での適切な書類作成と期限管理が、確実な助成金受給につながります。

Step 1: 支給申請書の作成と提出

訓練が終了した日の翌日から起算して2か月以内という申請期限は、絶対的なものです 。この期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請は受け付けられず、助成金を受給する権利を失います。郵送の場合は労働局への到達日が基準となるため、十分な余裕をもって提出する必要があります 。提出にあたっては、支給申請書や各種報告書、賃金台帳、出勤簿、経費支払証憑など、全ての必要書類が揃っており、内容が正確であることを確認します 。書類の不備は審査の遅延や不支給につながる可能性があります。

Step 2: 実地調査への対応

労働局は、助成金の適正な執行を確保するため、事前の予告なく事業所を訪問し、実地調査を行う権限を有しています 。調査では、訓練が計画通りに実施されたか、受講者の勤怠記録は正確か、提出書類の内容と実態に相違はないか、関連帳簿類は整備されているかなどが確認されます。助成金に関連する全ての書類(計画書、申請書、勤怠記録、賃金台帳、経費証憑、訓練教材、成果物等)を、支給決定後5年間はいつでも提示できるよう、整理・保管しておく義務があります 。実地調査への協力は受給要件の一つであり、非協力的な場合は支給決定が取り消されることもあります 。

Step 3: 支給決定と受給

支給申請書が提出されると、労働局にて内容の審査が行われます 。審査には通常数か月程度を要しますが、申請件数や内容の複雑さによって変動するため、明確な期間は保証されていません 。審査の結果、支給要件を満たしていると判断されれば支給決定通知書が送付され、その後、事前に届け出た銀行口座へ助成金が振り込まれます 。

研修実施後のプロセスは、単に結果を待つ期間ではありません。特に実地調査の可能性は、助成金受給後もコンプライアンス体制と記録管理の重要性が継続することを示唆しています。5年間の書類保管義務 は、助成金の受給が単発の取引ではなく、長期的な説明責任を伴うものであることを意味します。また、助成金は訓練経費や賃金を支払った後に支給される「後払い」であるため 、支給決定までの期間の資金繰りについても、事業主はあらかじめ計画しておく必要があります。

助成金受給のための重要ポイント

・計画届と実際の研修内容に相違がないようにする

・研修の出席状況を正確に記録し、欠席者がいる場合は理由を明記

・研修効果を測定するためのアンケートやテストを実施し、記録を残す

・経費の支払いは明確な証拠が残る方法(振込など)で行う

・すべての書類は最低3年間保管する

助成金・補助金の申請は複雑に感じるかもしれませんが、計画的に準備を進め、必要な書類を揃えることで、確実に受給できる可能性が高まります。また、申請の経験がない場合は、社会保険労務士や専門のコンサルタントに相談するのも一つの方法です。適切な申請手続きを行い、生成AI研修の費用負担を効果的に軽減しましょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

生成AI研修の助成金・補助金活用時の費用シミュレーション

助成金や補助金を活用することで、生成AI研修の実質的な費用負担を大幅に軽減できます。ここでは、中小企業と大企業それぞれのケースで具体的な費用シミュレーションを行い、さらに複数の制度を組み合わせた最大限の活用法について解説します。

(※重要:以下のシミュレーションはあくまで一例であり、実際の助成額は申請するコース、企業規模、最新の助成率・上限額、賃金要件等の達成状況、そして厳格な申請手続きと審査の結果によって変動します。受給を保証するものではありません。)

中小企業の実質負担額

中小企業が生成AI研修を実施する場合、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」を活用することで、実質負担額を抑えられる可能性があります 。以下のシミュレーション例を見てみましょう。

【例】10時間の研修を20名に実施する場合(事業展開等リスキリング支援コース利用)

| 項目 | 計算方法 | 計算式 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 研修料金 | ー | ー | ▲¥1,000,000 |

| 経費助成額 | 研修料金の75% | ¥1,000,000 × 75% | +¥750,000 |

| 賃金助成額 | 従業員1人1時間あたり¥960 (※) | 10時間 × 20人 × ¥960/時間・人 | +¥192,000 |

| 実質負担額(試算) | ▲¥58,000 |

(※)賃金助成額について: 申請前に必ず最新の公式パンフレット等で正確な金額をご確認ください。

このシミュレーション例では、実質負担額は58,000円となり、当初の費用から約95%削減できています。これは、中小企業が事業展開等リスキリング支援コースを活用した場合の高い経費助成率(75%)と賃金助成によるものです 。ただし、これはあくまで試算であり、経費助成には上限額がある点にも注意が必要です。

研修時間に応じた1人あたりの経費助成限度額(中小企業の場合)は以下の通りです 。

- 10〜100時間未満:30万円

- 100〜200時間未満:40万円

- 200時間以上:50万円

研修の規模や内容に応じて、これらの限度額内で最適な計画を立てましょう。

大企業の実質負担額

大企業(中小企業以外)の場合も助成金を活用できますが、中小企業と比べると助成率や助成額は低めに設定されています。以下に同様の規模の研修を実施した場合のシミュレーション例を示します。

【例】10時間の研修を20名に実施する場合(事業展開等リスキリング支援コース利用)

| 項目 | 計算方法 | 計算式 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 研修料金 | ー | ー | ▲¥1,000,000 |

| 経費助成額 | 研修料金の60% | ¥1,000,000 × 60% | +¥600,000 |

| 賃金助成額 | 従業員1人1時間あたり¥480 (※) | 10時間 × 20人 × ¥480/時間・人 | +¥96,000 |

| 実質負担額(試算) | ▲¥304,000 |

(※)賃金助成額について: 申請前に必ず最新の公式パンフレット等で正確な金額をご確認ください。

大企業の場合、事業展開等リスキリング支援コースでは経費助成率が60%、賃金助成額は上記の通りとなるため、このシミュレーション例での実質負担額は304,000円となります。削減率は約70%となり、中小企業ほどではないものの、コスト削減効果が期待できます。

研修時間に応じた1人あたりの経費助成限度額(大企業の場合)は以下の通りです 。

- 10〜100時間未満:20万円

- 100〜200時間未満:25万円

- 200時間以上:30万円

大企業では、より多くの従業員に研修を実施するケースが多いため、部門や階層ごとに複数の研修計画を立てて申請することで、助成金の総額を最大化することを検討できます(ただし、1事業所あたりの年間上限額1億円 等の制限があります)。

複数制度を組み合わせて最大限活用するコツ

助成金や補助金をさらに効果的に活用するには、複数の制度を組み合わせる戦略が有効です。以下に具体的な活用法を紹介します。

1. 助成金と補助金の併用

生成AIツールの導入と研修を組み合わせる場合、対象となる経費が明確に区分できるのであれば、それぞれ異なる制度を活用できる可能性があります 。例えば、IT導入補助金でChatGPTなどの生成AIツールの導入費用(ソフトウェア購入費やクラウド利用料)を補助申請し、人材開発支援助成金でそれらのツールの活用研修費用(研修受講料や研修期間中の賃金)を助成申請する、といった方法です。ただし、同一の経費に対して複数の公的支援を受けることはできません。

2. 規模別の最適化

研修の規模や内容によって最適な助成金コースは異なります。例えば、従業員のAIリテラシー向上を主目的とする場合は人材開発支援助成金の「人材育成支援コース」や「事業展開等リスキリング支援コース」が適しています。より高度なAIスキル(AIエンジニアリング等)を目指す場合は「人への投資促進コース」の「高度デジタル人材訓練」などが考えられます。

3. 段階的な研修計画

初級者向け、中級者向け、上級者向けなど、段階的な研修計画を立て、それぞれを独立した訓練計画として申請することで、助成金の総額を増やせる可能性があります。例えば、「生成AI基礎研修(10時間以上)」と「生成AI実践活用研修(10時間以上)」を別々の計画として申請する方法です。ただし、各計画がそれぞれ助成金の要件(最低訓練時間数など)を満たし、実質的に別個の訓練と認められる必要があります。

4. 賃金要件加算の活用

人材開発支援助成金の一部コース(例:人材育成支援コース)では、研修修了後に賃金が5%以上上昇した場合や、資格手当の支給によって賃金が3%以上上昇した場合に助成率がアップする場合があります 。生成AI研修と連動したキャリアアップ制度や資格認定制度を導入することで、これらのコースを利用する際の助成率向上が期待できます。

5. 助成金と融資の組み合わせ

助成金は原則として後払い(訓練実施・経費支払い後に支給)であるため 、初期費用の捻出が課題となる場合があります。そこで、AI活用融資などの低金利融資で初期費用をカバーし、助成金受給後に一部返済するといった資金計画も有効な手段です 。

いずれの方法も、申請要件や制度間の併用制限(特に同一経費に対する二重助成の禁止)に厳密に従う必要があります。事前に労働局や支援機関に相談し、自社の状況に最適な組み合わせと、正確な経費管理計画を見つけることを強くお勧めします。適切な制度選択と計画によって、生成AI研修の費用対効果を最大化しましょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

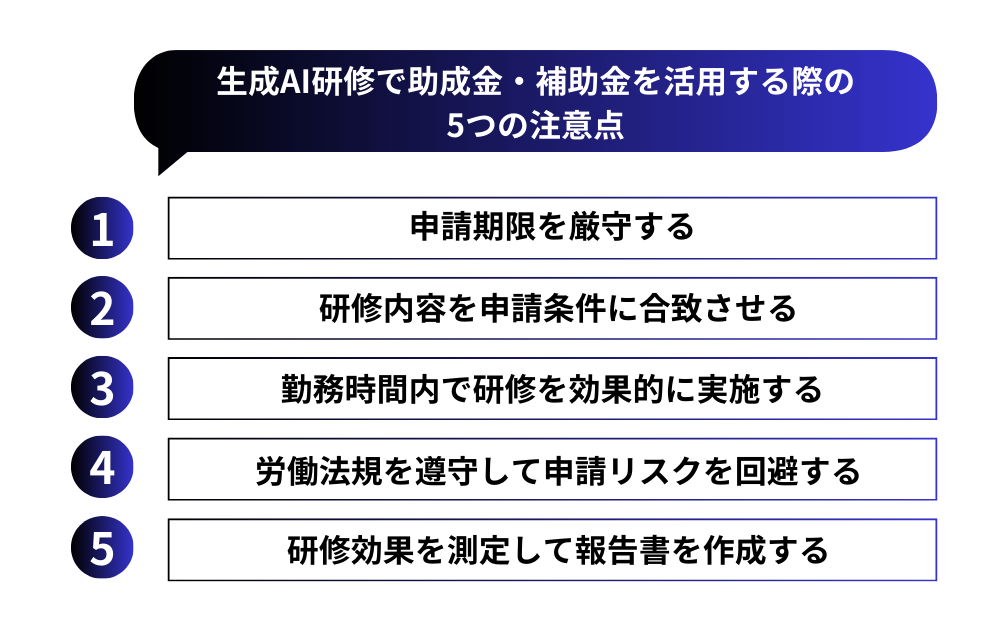

生成AI研修で助成金・補助金を活用する際の5つの注意点

助成金や補助金を活用することで生成AI研修の費用負担を大幅に軽減できますが、申請には様々な条件があり、うっかりミスで受給できないケースも少なくありません。ここでは、確実に助成金・補助金を受給するための5つの重要な注意点を解説します。

申請期限を厳守する

助成金・補助金の申請において、期限の厳守は最も重要なポイントです。特に人材開発支援助成金は研修開始日の1か月前までに計画届を提出する必要があり、この期限を過ぎると一切申請が認められません。

研修の計画段階から申請スケジュールを組み込み、余裕をもったスケジュール管理を行いましょう。特に年度末などは申請が集中し、審査に時間がかかることがあるため、さらに余裕をもって準備することをお勧めします。

また、研修終了後の支給申請も、訓練終了日の翌日から2か月以内と期限が決められています。こちらも期限を過ぎると一切受け付けられないため、研修終了後すぐに申請書類の準備を始めるようにしましょう。

研修内容を申請条件に合致させる

助成金の支給を受けるためには、実施する研修が特定の条件を満たす必要があります。生成AI研修の場合、単なる入門的な内容だけでは助成対象にならない可能性があるため注意が必要です。

助成対象となる生成AI研修の条件

・職務に関連した専門的な知識や技能の習得につながること

・10時間以上の研修時間を確保すること

・法令で義務付けられている研修ではないこと

・趣味や教養を目的とした内容ではないこと

研修内容としては、生成AIの基礎知識だけでなく、実際のツール操作、プロンプトエンジニアリング、業務への具体的活用法などを含め、実務に直結する内容を盛り込むことが重要です。研修後に業務改善や生産性向上に結びつくような実践的なカリキュラムを組みましょう。

勤務時間内で研修を効果的に実施する

助成金の賃金助成は、原則として研修が勤務時間内に行われる場合にのみ支給されます。勤務時間外に実施された研修については、賃金助成の対象外となる場合があるため、研修は就業規則に定められた所定労働時間内に実施することを原則としましょう。

効果的な研修実施のポイント

・業務への影響を最小限にしながら研修時間を確保す

・部署ごとに研修日をずらすなどの工夫をする

・eラーニングを活用する場合は、受講時間の管理や証明方法を明確にする

・研修時間中の勤怠管理を徹底する

研修の実施形態や時間帯によって助成対象になるかどうかが変わるため、事前に労働局に確認するとトラブルを避けられます。時間外に実施せざるを得ない場合は、割増賃金の支払いなど適切な対応も必要です。

労働法規を遵守して申請リスクを回避する

助成金を受給するためには、労働基準法や雇用保険法などの法令を遵守していることが大前提です。研修期間中はもちろん、普段から適切な労務管理を行うことが重要です。

労働法規遵守のポイント

・研修期間中に従業員の解雇や退職推奨を行わないこ

・賃金の適切な支払いと記録の保管

・労働時間の適正な管理

・社会保険の加入義務の履行

・研修実施のための就業規則等の整備

不正受給と判断された場合、助成金の返還だけでなく、不正受給額の20%に相当する額の請求や、今後5年間の助成金受給停止などのペナルティがあります。コンプライアンスを徹底し、申請リスクを回避しましょう。

研修効果を測定して報告書を作成する

助成金の支給申請時には、研修の効果を示す資料が求められることがあります。研修の効果測定を適切に行い、その結果を記録しておくことが重要です。

効果測定と報告書作成のポイント

・研修前後のスキルチェックやアンケート調査を実施する

・単なる満足度だけでなく、業務への適用度や生産性向上などの具体的指標も含める

・研修後に実際に業務で生成AIツールを活用した事例や成果を記録する

・研修の出席状況、カリキュラム、使用教材などの記録を整理・保管する

・研修風景の写真や動画などの視覚的な記録も残しておく

生成AI研修の場合、研修後にどれだけ実務で活用されているかが重要なポイントとなります。研修による業務改善や効率化の具体的な事例を報告書に盛り込むことで、助成金・補助金の審査においても高い評価を得られます。

以上の5つの注意点を守ることで、生成AI研修の助成金・補助金申請を確実に成功させましょう。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

オンライン生成AI研修と助成金申請のポイント

コロナ禍以降、オンライン研修やeラーニングの需要が急速に高まり、生成AI研修においてもオンライン形式が普及しています。業務の多様化や働き方の変化に合わせて、時間や場所に縛られない研修スタイルは今後も重要性を増すでしょう。ここでは、オンライン形式の生成AI研修でも助成金が適用されるための条件と、適切な研修プラットフォームの選び方について解説します。

オンライン研修でも助成金は適用される?条件と事例

結論から言えば、オンライン研修やeラーニングでも条件を満たせば助成金の対象となります。人材開発支援助成金はオンライン形式の研修も支援対象としており、適切に申請すれば対面研修と同等の助成を受けることが可能です。

オンライン研修が助成金対象となるための条件

- 標準学習時間の要件を満たしていること

- 人材育成支援コースと事業展開等リスキリング支援コース:10時間以上または1ヶ月以上

- 人への投資促進コース:20時間以上または2ヶ月以上

- 受講記録が証明できること

- 受講者の学習履歴やログイン記録が取得できる

- 受講者本人の確認ができる仕組みがある

- 研修の進捗状況や完了が確認できる

- 定額制(サブスクリプション型)サービスの場合の注意点

- 人材育成支援コースでは対象外

- 事業展開等リスキリング支援コースや人への投資促進コースでは対象となる

オンライン研修形式にも、リアルタイムでの配信型研修(ライブウェビナー等)と、受講者が好きな時間に学習できるeラーニング型があります。どちらも助成金の対象となりますが、申請条件や必要書類は異なりますので注意が必要です。

助成金対応型オンライン研修プラットフォームの選び方

オンライン生成AI研修を実施する際は、助成金申請に対応したプラットフォームを選ぶことで、申請手続きが円滑になります。以下に、選定する際のポイントを解説します。

助成金対応型プラットフォームの必須機能

- 受講管理機能

- 受講者の学習進捗状況の管理

- 受講時間の記録と集計

- 受講者の本人確認機能(IDパスワード管理等)

- 学習履歴のレポート出力機能

- コンテンツ要件

- 標準学習時間が明確に設定されている

- 助成金の要件(10時間以上など)を満たすカリキュラム構成

- 業務に直結した実践的な内容

- 効果測定のためのテストや課題が含まれている

- サポート体制

- 助成金申請手続きのサポート

- 申請に必要な書類の作成支援

- 研修実施中のトラブル対応

おすすめの選定ポイント

プラットフォーム選びでは、単に助成金対応というだけでなく、以下の点も重視すると良いでしょう。

- カスタマイズ性:自社の業務内容や課題に合わせてカスタマイズできるか

- 実績:他企業の導入実績や助成金申請の成功事例があるか

- 研修内容の質:生成AIの最新動向を反映した内容になっているか

- コストパフォーマンス:助成金を活用した際の実質負担額はいくらになるか

- 継続的なアップデート:生成AIは進化が速いため、内容の更新頻度は重要

オンライン形式の生成AI研修は、場所や時間の制約なく全社員が効率的に学習できるメリットがあります。適切なプラットフォームを選び、助成金を活用することで、最小限の費用負担で質の高い研修を実施することが可能です。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

生成AI研修の助成金・補助金に関するよくある質問

生成AI研修に関する助成金・補助金の活用を検討する際、多くの企業担当者が同じような疑問を抱えています。ここでは、よくある質問とその回答をわかりやすく解説します。適切な制度選びから申請時の注意点まで、助成金・補助金活用の参考にしてください。

生成AI研修はどの助成金・補助金が最も適していますか?

生成AI研修に最も適しているのは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」の中でも「事業展開等リスキリング支援コース」です。このコースは、新規事業展開やDX推進に伴う人材育成を目的としており、生成AIのような新技術の習得に最適です。

中小企業の場合、経費助成率が75%と非常に高く、賃金助成額も1人1時間あたり960円と手厚い支援が受けられます。また、年間の助成上限額が1億円と高額なため、大規模な研修でも十分にカバーできるのが魅力です。

企業規模、研修の目的、研修内容によって最適な制度は異なりますので、自社の状況に合わせて選択してください。

助成金と補助金は同時に申請できますか?

基本的に、同一の研修や事業内容について複数の助成金・補助金を同時に申請することはできません。これは「二重助成の禁止」と呼ばれる原則によるものです。同じ経費に対して複数の公的支援を受けることは認められていません。

ただし、明確に目的や対象が異なる場合は、別々の助成金・補助金を申請することは可能です。例えば以下のような組み合わせが考えられます。

- 生成AIツールの導入費用にはIT導入補助金を、従業員研修費用には人材開発支援助成金を申請する

- 研修内容が明確に異なる複数の研修を実施し、それぞれ別々に申請する

- 対象者が異なる研修を別々に申請する(例:管理職向けと一般社員向けなど)

また、助成金と融資については併用が可能なケースがほとんどです。助成金は事後支給であるため、初期費用をAI活用融資などでまかない、後に助成金が支給されたらその一部を返済に充てるという組み合わせが効果的です。

助成金制度内の複数のコースについても、同一の訓練に対して重複して申請することはできません。各コースの要件を確認し、自社の研修内容に最も適したコースを選択するようにしましょう。

助成金・補助金の申請が却下されるよくある理由は何ですか?

助成金・補助金の申請が却下される理由は様々ですが、以下のような典型的なケースが多く見られます。申請前にこれらのポイントを確認し、リスクを回避しましょう。

1. 申請手続きに関する問題

- 申請期限の遵守ができていない(研修開始の1か月前までに計画届の提出が必要)

- 申請書類の不備や記入ミス(必要事項の記入漏れや誤記載)

- 提出書類の不足(添付書類の漏れなど)

- 支給申請の期限超過(訓練終了後2か月以内に行う必要がある)

2. 研修内容に関する問題

- 研修内容が助成対象として認められない

- 一般的なビジネスマナーや趣味・教養を目的とした研修

- 法令で義務付けられている研修(安全衛生法に基づく研修など)

- 研修時間が基準(10時間以上など)を満たしていない

- 訓練計画と実際の実施内容に相違がある

3. 企業の状況に関する問題

- 労働法規違反(社会保険未加入、最低賃金未満の支払いなど)

- 過去の不正受給歴がある

4. 証拠書類の問題

- 研修実施の証拠が不十分(出席簿、カリキュラム、研修風景の写真など)

- 経費の支払い証明が不適切(領収書の紛失など)

- eラーニングの場合、受講証明や進捗管理が不十分

5. その他の理由

- 補助金の場合、応募多数で予算枠に収まらない

- 計画書の内容が助成金の目的に合致していない

- 研修効果の測定方法が不明確

これらのリスクを回避するためには、申請前に助成金・補助金の要件を十分に理解し、専門家のサポートを受けることも有効です。研修サービス提供企業の中には、助成金申請のサポートを行っているところも多いので、活用を検討するとよいでしょう。

以上の点に注意して申請を進めれば、助成金・補助金を活用して効率的に生成AI研修を実施することができます。各制度の特徴を理解し、自社に最適な選択をしてください。

まとめ:生成AI研修の助成金・補助金を賢く活用して人材育成を加速させよう

本記事では、生成AI研修に活用できる助成金・補助金制度について詳しく解説してきました。ChatGPTなどの生成AIツールは日進月歩で進化しており、これらを効果的に活用できる人材の育成は企業の競争力強化に不可欠です。しかし、質の高い研修には相応のコストがかかるため、公的な支援制度を賢く活用することが重要です。

生成AI研修を通じて育成された人材は、業務効率化やマーケティング品質向上、カスタマーサポート強化、新規事業アイデア創出など、様々な場面で成果を上げています。早期に人材育成に取り組んだ企業が市場での優位性を獲得しつつあります。

今こそ、助成金・補助金を活用して生成AI研修に取り組むべき時です。まずは自社のニーズに合った研修を選び、助成金申請のサポートサービスも活用しながら、計画的に申請を進めてください。そして研修実施後は、学んだスキルを業務に積極的に取り入れ、成果につなげていきましょう。生成AIの力を最大限に引き出せる人材こそが、これからのビジネス環境で企業の成長を牽引する原動力となるのです。

【生成AI活用でお困りではないですか?】

株式会社アドカルは、実務に活用できる生成AI研修サービスを提供しています。

「社員に生成AIのスキルを身につけさせたい」

「業務における生成AIの効果的な活用法を学びたい」

「自社の課題に合わせた生成AI研修を実施したい」

といったニーズにお応えします。

”実務に活かせない研修は意味がない“と考えておりますので、

パッケージ型の研修ではなく、貴社の業務上の課題やご要望をお伺いして、オーダーメイドの研修を開発させていただきます。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。